标题

标题

内容

黄灯 | 走进学生家,让我有机会预设亲人的另一种生存

更新时间:2024-03-11 作者:周欣怡来源:羊城晚报•羊城派

2020年,二本院校教师黄灯所著的《我的二本学生》引发社会对“二本学生”这样一个数量庞大而又被忽视的群体的关注,以及对大学教育的讨论。

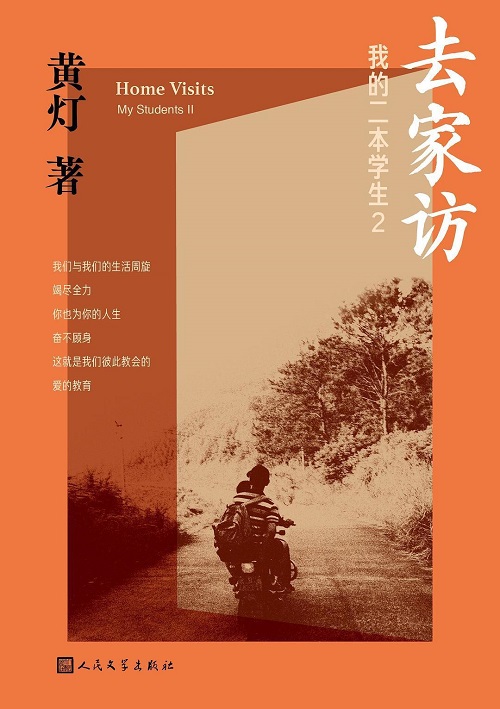

四年后,黄灯的新作《去家访:我的二本学生2》出版。这部集结她五年漫长家访旅程的作品,记录下她在云南、湖北、安徽、广东等各地村庄、小镇、山坡、街巷的足迹。

五年来,她乘坐高铁、动车、长途客车、摩托车,从城市向散落在山海之间的乡村走去。这种贴近大地、回到起点的走访,让黄灯获得了讲台之外的更多观察。

而通过倾听,在感知不同地域、不同家庭相同气息的同时,黄灯也在一次次行走中,唤醒了自己对故乡、对工厂、对祖辈、对亲人的记忆。感受到教师这一职业的庄重和尊严,感受到教育的柔软、美好和力量。

她在序言中提及家访为自己带来的馈赠:“和年轻人站在一起,直面真实的社会、自主抵挡生命的惯性消耗、尽可能和更多的人建立关联,并在具体的生存细节和生命场景中,以下蹲的姿态,激活各自的生命活力,积蓄可持续的起跳能量和力气。”

黄灯与学生及其家人的合影

是什么驱动力让黄灯老师这样坚持?面对年轻人的迷茫,面对教育体制现存的一些问题,作为教师还能做些什么?近日,羊城晚报记者专访了黄灯——

“到现场去”的写作

羊城晚报:去家访学生的初衷是什么?

黄灯:学生是我最想写作的对象群体。在原来的设想中,《我的二本学生》就分为两个部分,其一是基于讲台视角的从教经历与观察,其二就是走向讲台背后对学生家庭的寻访与观察。《去家访》这本书算是对第二部分内容的呈现。

我在2018年开始写《我的二本学生》,但在2017年就已经开始了漫长的家访旅程。站在讲台上只能看到学生的一个层面,我想更多地去了解他们,就需要看到他们家庭的层面。所以,去学生家里看看是我多年以来的心愿,但真正落实是从2017年暑假开始的。

羊城晚报:什么时候决定把家访经历书写下来?

黄灯:在写《我的二本学生》的时候,本来准备把家访也写进去,但后来发现讲台视角的部分写完后,内容已经能够自成一体了,若把家访部分硬掺进去,结构不太协调。于是就有再写一本家访的想法。

羊城晚报:《我的二本学生》出版并引起关注,这对您关于家访的写作产生什么影响?

黄灯:原有的写作计划没有改变。家访是集中对我教学行为的叙述,我看到什么就写什么,视角相对有限。但《我的二本学生》出版了以后,确实引起较多关注,我得以和一些教育学者有过交流,也参加过相关的教育学术会议,还收到了很多年轻人反馈的感想。

这些促使我对教育产生一些新的思考。比如,关于原生家庭对孩子的影响,是否真像舆论宣传的那么确凿?我观察发现,原生家庭对年轻人的影响是有的,但并不绝对,其中有很多能动性。挖掘这方面的信息很重要,也能让学生觉得有力量,生活有奔头。

另外,在和一些教育学者讨论后,也有很深的感触。我不太了解教育学理论,我所做的就是我自己的教育实践,我对教育的观察都来自于我对学生的观察、对我自己成长经验的唤醒,包括父母对我的教育、我对我的孩子的教育观察等维度。这些完全都来源于个人的生活经验。

和一些学者接触以后,发现他们的研究路径是不一样的。在他们看来,我是在做教育学的质性研究,而站在我的角度,其实就是在做非虚构写作。

这些碰撞让我的思路更开阔,有时甚至会突然“唤醒”我。例如,现在的我会下意识地在教学中渗透一些教育实践。上写作课时,不仅教学生怎么写,还会观察他们学完这门课程后有些什么变化。所以《我的二本学生》的出版,让我感受到教育不是悬在空中的,它是一门科学,很实在,看得见摸得着,可以通过具体的课程来实践。

羊城晚报:《去家访》一书涉及大量的信息资料,具体是怎样写成的?

黄灯:我做家访的节奏并不快,每年只去几户人家,一去都会待上几天,跟学生的父母交流,学生也会带着我去看他们以前生活过的地方,是一种深度的走访。这持续了5年。当时会拍些照片,记下要点、关键词,重要的访谈也会录音。正因为都是我亲身经历过的,写的时候就能回到当时的状态。

但《去家访》是我写得最难的一本书。5年的家访内容,不算上整理材料的时间,仅初稿写作我就集中用了八九个月时间。那时候是疫情期间,时间稍微多一些,我就像写博士论文一样,把自己关进图书馆。那些庞杂的录音材料和记录都需要重新梳理,相当于我再重新走了一遍家访旅程,将其在文字上重现。

我能感知到那些细节,当时我的处境、心理状态,都是刻骨铭心的。所以,我认为一定要到现场去,去和不去的收获肯定不同,不去是不踏实的。

写二本学生是自然而然的事

羊城晚报:除了写法上的,家访过程中有什么困难?

黄灯:我写作的核心都是在理解学生的成长,叙述他们的成长,所以写作的难度也主要表现在这方面,要去理解不同的学生,他们的成长处境千差万别。其他倒没什么困难,无非就是买张票,和学生家长沟通好。整个家访过程在心理上是很舒适的,是我心甘情愿去做的事,而且很享受这个过程。

羊城晚报:在您看来,家访的重要性在哪里?

黄灯:在大多数家庭里,孩子跟父母平时很难一本正经地去聊一些事情,但如果有外在力量的介入,可以达成一个聊天的氛围,说些平时没有契机倾诉的话。在家长、学生和我三者都在场的时候,交流的氛围都很好。

有的孩子可能在过去对父母会有一些误解,在我去家访以后,他们其实有了一个重新认识对方的契机,因为家访这一行为带来了一种融合,像催化剂一样,促进他们之间的交流沟通和理解认识。

羊城晚报:家访要花费很多时间,这不得不牺牲自己与家人相处的时间?

黄灯:这几年的寒暑假我主要都在做家访,稍远一点的地方只有假期才能去。我儿子曾经抱怨说,从没带他出去旅游过,对比别的家庭,哪怕放三天假都会有旅行规划。在他小时候,我确实因为太忙较少带他出去玩,他后来也表示能够理解。

但是我很看重对儿子的陪伴。只要有机会,基本上每周都会坚持和他进行一次深度聊天,两个人认真且沉浸式地进行对话。他愿意和我讲很多心里话。同时我很支持他的兴趣爱好,尽可能地满足他所热爱的事情。比如他喜欢汽车,我会抽时间带他一起去看车展,他想开卡丁车,哪怕在高中期间,只要有空,我也会带他去。他会觉得妈妈是理解他、支持他的。

羊城晚报:这么多年来您坚持非虚构写作,是否出于一种责任感、使命感?

黄灯:我不觉得非虚构写作有多高大上。但是做这件事情很重要,就像二本学生这一重要群体居然没人关注,我会很奇怪。从开始教学起,我就很关心学生的生活状态,也非常感兴趣,这些年学生给我写的短信、发来的邮件、他们的作业、试卷我都保留了下来,积累多了就会有感觉,觉得应该有个人发起一个话题来集中讨论这个群体。当然写一个作品出来就是最好的话题,所以写二本学生是自然而然的。

羊城晚报:在写作中您对自己有怎样的要求?

黄灯:非虚构写作在很多方面与深度调查有些相通,都倾向于对真相的探寻的。在任何一个年代,老百姓都会对真相感兴趣。

我对写作的要求非常严格:材料掌握到什么程度,他们关于一件事谈到什么程度,我就写到什么程度,不加任何编造,如实地呈现。书中哪怕是一条公路都是很清晰的,为了让地理方位更准确,我会打开地图仔细对照,看看我们经过了哪条路。可以说按照我书中的指引就能去到学生家里。

其实这个写法很累。打个不恰当的比喻,非虚构写作就是用文字拍纪录片,速度快不起来,因为每一句话都要落到实处。我在2003年写过20多万字的随笔,只花了20多天在房间里就写完了。我感受过写作的速度,那时候写得快因为是对我个人经验的一种表达,而我写非虚构就会觉得进度很慢。

老师对学生应该是有爱的

羊城晚报:您很容易和学生打成一片,成为他们信任的人。如何做到这点?

黄灯:我跟学生之间没什么距离,学生在我面前很自在,很多人说我就像他们的家人一样,没有隔阂。可能跟我的性格有关。我很简单直率,待人也真诚,不说假话。现在大学生的困惑也很多,有个倾听者很重要。他们可能对于我这种性格特质的人容易产生诉说的意愿。

羊城晚报:对于学生倾诉的困难,老师应该如何引导?

黄灯:其实老师能做的很有限,有时并不能解决根本问题。但他们需要精神力量,需要有人看见他们、懂他们的心思,能够疏导、指引他们看到别的角度。比如有的学生不知道如何规划学业,也不知道自己到底喜欢什么,这个时候老师就能提供一些具体的建议。

还有些学生向我倾诉困难,可能与学业无关,我也会先听他们诉说,结合我自己的成长经历,尽可能引导他们坦然去面对。既然学生找到我倾诉,作为老师,就算不能给到实际的帮助,也可以提供精神和心理支撑,老师对学生应该是有爱的,能让学生感受到“老师是理解我的”。

羊城晚报:您对学生的挖掘和书写是否也是在回顾自己,书写自己?

黄灯:我在写作的时候有一些代入感。我对二本学生算是观察得比较深,也是因为我和他们其实是一样的。一方面我看到学生的成长,另一方面我看到自己的成长。

我在写《大地上的亲人》的时候,会想到书中那些人群,我的外甥、侄子、堂弟,那些80后、90后,如果没有遭遇留守儿童或者外出打工的经历,如果他们考上了大学会有怎样的命运。其实《我的二本学生》系列就回答了这些疑问。我所教的学生年龄跨度囊括了上述各个年龄段的亲人。

老师这一职业让我拥有机会预设亲人的另一种面向、另一种生存。而我的学生家长基本算是我的同龄人,家访让我获得了和他们直接交流的机会,我对他们又有了进一步观察和理解。

每次走进学生家,我都怀有特别的期待和真实的雀跃,见到家长的那一刻,内心充盈着一种久违的温情。这种让人放松、没有隔膜、彼此敞开的关系,固然来自师生之间的信任,更来自我和我的同龄人——学生家长之间,因为共同的时代记忆所产生的共鸣,在以家访名义的遥远回望中,不需要语言,我们就能跨越具体的现实处境,滋生出一种别样的理解和默契,感知到彼此的心心相通。

羊城晚报:老师的科研压力、生存压力及家庭压力,和他们教书育人、关心关爱学生,这些要怎么平衡?

黄灯:其实对我来说,授课、写论文、做课题没有太大难度。我在2014年已经评上了教授,我现在的写作对科研成果或是职称评定没有任何影响,纯粹是出于喜欢才去做的。

但是刚入职的年轻教师很难有这种精力,所以不能要求每个年轻老师像我这样去家访,这完全看个人选择。客观说来,现在年轻老师的压力比我们读大学时老师的压力大很多。

有学校领导问我怎样调动老师的积极性,我就说:“学校对老师好,老师就会对学生好。”学校给老师尽可能地减负,减少一些事务性工作消耗他们的精力和时间,他们就会有时间和精力去管学生。老师天然是愿意带学生的,这是教师这一职业成就感的一个很重要的来源。学生不是老师的麻烦,而是老师的帮手,也是让老师成长的动力源。所谓教学相长就是如此。

成就来源于热爱和激情

羊城晚报:如今老师的教学科研压力大,大学对学生科研能力的要求越来越高,以及就业环境越来越“卷”,您认为一个负责任的好老师应该怎么做?

黄灯:既然身为老师,应该都会觉得年轻人的成长是个重要话题。写论文、评职称当然很重要,但在我的工作理念中,最重要的,是尽最大可能把学生培养好。学生的顺利成长,找到好工作,他背后的家庭就会安定下来,这具有社会意义,对老师而言也有成就感和获得感。

那么回到老师的生存压力和对于学生的关心二者之间的平衡,我觉得年轻老师要做好自己的规划,一方面不能对学校的评价体系完全置之不理,另外一方面也要去做自己真正喜欢的事情。

羊城晚报:现在网上有些教授说家境普通的学生慎选文史哲专业,您怎么看待这个问题?

黄灯:我觉得不能一概而论。很多人总以为大学教育是万能的,这不一定。好多人没读大学,但是出于自身的喜爱,在文科方面也能做得很好。虽说这样的毕竟是少数,但其实每个人都有他所擅长的一面,就看有没有发现自己的特长,以及是否被破坏掉,是否坚持下来。

我见过很多这样的学生:找不到自己的所长,什么事都能应付,也可以凭借聪明才智完成任务,但并没有很强烈的热爱和激情。这样其实很容易内耗,也很难将事情做到极致。很多人觉得自己很普通很平凡,因为他们没有找到内心的驱动力到底是什么。这就是现在学校教育的有限性。

千篇一律的应试教育标准破坏了学生对特长的发掘和坚持。一个社会人只要有一个长处就可以在社会立足,尤其在智能时代。但是现在的教育已经定好了标准,要求人不能有任何一块短板,而且每个板子的齐整度要差不多。所以真正成才的人毕竟不多。

一件事情做到极致一定是来自热爱和激情。我对我的学生持续地关注和记录也是因为对人的成长始终是感兴趣的,所以才会不断地去分析它。

羊城晚报:接下来您有什么写作计划?打算写小说吗?

黄灯:暂时没有打算写小说,以后有些合适的题材可能会写一些散文。当然我会持续保持对学生、对年轻人的关注,继续走进学生家里。

原文载于2024年3月10日《羊城晚报》A8百家版