标题

标题

内容

怀念萧殷,那被时代铭记的一盏灯一束光

更新时间:2023-11-27 来源:文艺报

萧殷先生是我国当代著名的文艺理论家、作家和编辑家,曾先后在《文艺报》《人民文学》等单位工作。今年是萧殷先生逝世40周年。9月22日,萧殷学术研讨会暨《萧殷全集》新书发布会在广东省河源市举行,王蒙等作家、评论家深切缅怀和致敬萧殷先生,学习、传承“萧殷精神”。现将部分发言摘编如下,以飨读者。

——编 者

永远感恩萧殷老师

□王 蒙

祝贺《萧殷全集》出版和萧殷学术研讨会召开。萧殷恩师对于我走上文学创作的道路,起了决定性的作用。萧殷本身写过小说,也做了大量文学方面的组织工作。同时,他很特殊的一点就是对青年作家的辅导。他讲的东西非常实在,特别有用。比如他提出,“在文学上一切要从生活出发”,“文学上要有自己的对人生的理解、印象等等”,对于当年的我,可以说是帮助非常大的。

我的《青春万岁》初稿,在当时的环境中很有可能会被否定,萧殷却独具慧眼,认为这部作品是有艺术感觉、有希望的。他给了我鼓励,也指出了我应该解决的问题。我永远感恩萧殷老师,永远记得他对我的帮助和期待。

“萧殷精神”永存

□徐光耀

《萧殷全集》出版了,这是一件大好事,也是对萧殷先生诞辰108周年最有价值的纪念。我很高兴,非常感谢为《萧殷全集》出版付出了辛苦和努力的同志们。萧殷先生是我非常敬重的老师,他在主编《冀中导报》文艺副刊时,刊发了我的小说《周玉章》,并配发了按语,给我很大鼓舞。后来他在文学系教授创作方法论,尽心尽力,耳提面命,使我受益匪浅。若没有他的教导,我是写不出长篇小说《平原烈火》来的。其实萧殷老师的一生,都在扶持和培养青年作家,鞠躬尽瘁,死而后已。怀念恩师,“萧殷精神”永存。

致敬萧殷

□陈建功

几周前,我刚刚来过广东,是到澄海致敬秦牧先生。这次我又赶来河源,是要致敬萧殷先生。北京、广州,席不暇暖,但我不能不来。我实在对这位文学前辈由衷敬仰。

吾生也晚,写小说才“入道”时,萧殷先生就去世了。因此,我和先生之间,无缘交集。先生去世几年后,在北京我见到了萧殷先生的女儿陶萌萌女士,她代表《作品》杂志前来约稿。闲谈中知道了这层关系,忙不迭地转达了我的痛切。那时,先生虽已经去世三四年了,但套用当下的时髦话—— “江湖上”仍然流传着先生的“传说”。比如萧殷先生是如何指导王蒙修改《青春万岁》的,是如何从这位初学写作的青年身上发现其蕴积的才华,又是怎样和青年王蒙谈人物的塑造、主线的设置,乃至作为一个小说家,艺术感觉应如何养成,等等。在他离开我们的这40年间,我又分别从作家徐光耀,特别是广东作家程贤章、吕雷、陈国凯、杨干华那里,听到了他们对萧殷先生的深情回忆。这次出版的《萧殷全集》中,就收有大量的萧殷书简,其中也再现了先生对青年作家的谆谆教诲。当然,我也阅读过先生的部分理论批评文字。这些著述和书简,不仅给我带来深长的感动,而且使我对先生所传递的文学理念由衷信服;对他在理论融通后所展示的实践品格分外敬佩;对他在各文学时期不断发出的“尊重文学创作规律”的呐喊,感同身受。

至于萧殷先生在当代文学理论和批评领域的杰出贡献,在文学组织工作特别是青年作家培养方面的杰出贡献,在文学刊物建设方面的杰出贡献,相信在座的专家将会有详尽的论述。在此,我仅谈几点个人感受。

我之所以要致敬萧殷,是佩服他真实坦诚的人格操守以及由此焕发的理论勇气。比如大家都知道的曾经风靡的“题材决定”论、“主题先行”论、“三突出”论、“写中心唱中心”论等,都曾在它们高视阔步的时候,受到过萧殷先生的质疑。这种质疑有时直接表现为理论上的陈述,更多表现在对文学作品的争鸣和讨论之中。在某一种时代环境与社会氛围里,萧殷先生的质疑无疑具有巨大的挑战性,使他面临并也曾蒙受了风险。从为王蒙的《组织部来了个年轻人》辩护,到对《伤痕》和《我该怎么办》的辩诬,从对“典型环境中的典型人物”的解读到对“熟悉的陌生人”的阐发……每读至此,遥想当年,我都不能不为他捏一把汗。想见当年他的“孤军奋战”,需要何等的勇气和悲壮。

我之所以要致敬萧殷,因为他的理论勇气来自他深厚的学养和“知行合一”的实践品格。这种实践品格,以他对革命文艺理论乃至文艺规律的深刻理解为支撑。因此他的文学批评,总能切中肯綮。萧殷先生的文学评论,鞭辟入里,却又深入浅出、平易近人。比如他谈话剧《红旗歌》,肯定了作品题材的重要和主题的积极,但也指出,其主要人物性格逻辑的突兀、违拗,表现了“向壁虚构”的“形式主义”。他希望这种“类型化”的“设计”就此止步。萧殷的评论,客观公正知人论世。他的老朋友杨朔经过了创作难以突破的苦闷期之后,所著小说《三千里江山》寄到《人民文学》发表,萧殷先生看到了他由“走马观花”到“下马看花”的突破,及时传递了对这一突破的欣喜。但当看到有人赞誉过高,有人贬低过甚时,又冷静地指出,“我既不认为它是典范性的作品,也不同意把它贬得一文不值”。比照先生的文学批评实践,愈发促使我们对当下文学批评予以反省。那种言必经典、语必煌煌、“捧杀”“棒杀”、佶屈聱牙等“时髦”的文风,的确亟待改进。

我要致敬萧殷,致敬他对“典型论”的深刻阐发。我认为,随着中国当代文学创作的发展,我们的文学理论界也将不断拓展自己的疆域。现实主义、浪漫主义以及更多样的创作手法的运用,将为文学理论拓展更广阔的天地。因此,文学理论在实践中的发展和创新是永无止境的。但萧殷先生为阐发“典型论”所作的理论贡献,不可磨灭。他严谨的、贴近创作实践的思考以及平实素朴的言说方式,对我们的文学理论批评建设,仍具极大的启发意义。

当然,我未能展开的话题还很多。比如还应该对萧殷先生主持广东作协以及《作品》杂志期间的工作表示敬意。我高兴地看到,在遵循文学创作的特点和规律,展开作协工作这一方面,广东作协是有思考有设计的。就我所闻,他们对青年作家的培养,对网络文学的推动,等等,都取得了一定的成绩和经验。这个时候我们大家纪念萧殷、缅怀萧殷、学习萧殷、继承萧殷,此其时也。

弘扬“萧殷精神” 建设文学强省

□张培忠

萧殷先生是新中国成立初期全国文艺批评战线重要的评论家,是广东当代文学史上占有重要地位的杰出的文学家和领导者,是广大青年作家的“伯乐”和“导师”。从参与创办《文艺报》到重建暨南大学中文系,从带领广东省作协领风气之先到慧眼识珠扶掖后进,从参与创办广东文学院到创办广东文学批评阵地《当代文坛报》,其文学成就、显著业绩、高尚品德,有口皆碑、备受推崇。广东文学界无比怀念萧殷先生,无比景仰萧殷先生。

萧殷先生曾经说过:“要成就一种事业,必须花费一生的精力。”今天,我们深切缅怀萧殷先生,就是要学习传承好“萧殷精神”。什么是“萧殷精神”?我们认为:

一是坚持始终听党话、跟党走的革命精神。从龙川佗城竹园里到广州,辗转上海、武汉、延安、太行山,到北京,再回到广东;从抗日战争到解放战争,从新中国成立到改革开放初期;从教员、战地记者到编辑、作家、评论家,萧殷先生始终跟祖国同呼吸、共命运,为党和人民的文学事业贡献全部精力和心血。

二是坚持实事求是、解决问题的科学精神。从主持《金沙洲》讨论、批评文艺研究中的形而上学和庸俗社会学到最早为《三家巷》《艺海拾贝》等作家作品平反,从在全国最早发起对爱情描写的讨论到率先刊发“伤痕文学”代表性作品,再到组织对“意识流”“朦胧诗”等创作现象的讨论,先生秉持学术良知,循乎为文正道,在学院批评、理论研究、探索文艺规律、鼓励新生力量、批评错误倾向等方面贡献卓著,丰富和发展了“文学典型论”等理论建构,对文艺创作起到积极的促进作用。

三是坚持扎根人民、深入生活的创新精神。萧殷先生一直坚持从生活出发的创作理念,表示“只要有深入基层生活的机会,我从不轻易放过”,“更重要的是以文学者的身份深入生活”。他是作家,创作了数量可观的小说、散文、诗歌、新闻作品、杂感随笔;他是评论家,为读者贡献更多的是理论探索、作家论、作品论,以及文艺时评、作家书简,等等,这些创作成果和理论成果,是萧殷先生扎根人民、守正创新的见证,更是先生投入生活、洞悉真知的结晶。

四是坚持言传身教、诲人不倦的奉献精神。萧殷先生在40余年工作生涯中担任过8家报刊的编辑,其中三分之二时间用于看稿、复信,甘为人梯,如同蜡烛,耗尽一生心血培育文学新人。在其生前身后,是一长串光彩夺目的名字:徐光耀、王蒙、陈国凯、王杏元、程贤章、吕雷、杨干华、黄树森、黄伟宗……王蒙先生称萧殷先生为“第一恩师”。陈国凯在给萧殷先生的信中写道:“离开老师的指导,我会一事无成的。”诗人韦丘曾作《奠萧殷诗》:“酷暑沉雷雨下迟,漫山桃李尽唏嘘。后来人众开新路,都道萧殷是我师。”淋漓尽致地表达了许许多多文学中人的怀念与感恩。

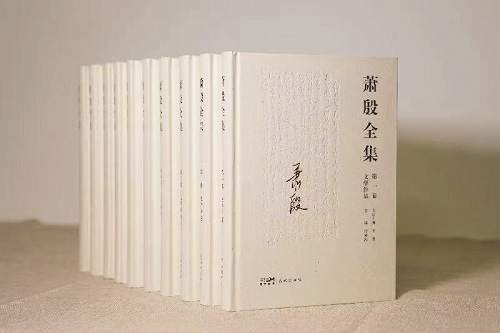

“高山安可仰, 徒此揖清芬。”在纪念萧殷先生逝世40周年之际,10卷本、400多万字的《萧殷全集》由花城出版社出版并隆重发布。这是萧殷先生文艺作品和生平事功的集大成,是“萧殷精神”的文本体现,对推动萧殷研究的深入开展以及新时代广东文学的高质量发展无疑具有十分重要的启示意义。广东文学界学习萧殷先生,就要弘扬萧殷先生的优秀思想、崇高风范和担当精神,传承中华文化、岭南文化的优良传统,跑好广东文学事业这一代人的接力棒。

今年4月,习近平总书记再次亲临广东视察,赋予广东在推进中国式现代化建设中走在前列的新使命新任务,为广东文学高质量发展进一步指明了方向。我们要以这次活动为契机,进一步贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述和在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神,进一步推动萧殷学术研究取得更多成果,为积极构建中国文学话语和叙事体系添砖加瓦,守正创新、推陈出新,着力打造“新版《人世间》”,浓墨重彩书写广东创业故事;坚持建设标志性文化工程与增强文化软实力相结合,高水平建设广东文学馆;紧扣“做人的工作”,促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一,努力塑造与经济实力相匹配的文学优势,为书写中国式现代化的文学篇章作出新贡献。

萧殷先生的贡献是多方面的

□温儒敏

我在一篇纪念文章中说过,萧殷先生有三大贡献:一是扶持青年文学新秀,甘为人梯;二是文学评论,他一直在写那种富有现实感和时代气息的大气的有责任感的评论;三是他所从事的文学组织和文学编辑的工作。我还想要增加一条,第四就是他是一个文学教育家,对文学教育作出了很大贡献。

所以,萧殷先生不仅是著名的文学评论家、文学编辑、组织者,还是杰出的文学教育家。他的名字已经深深地镌刻在共和国文学史上。另外,萧殷先生身上有客家人的那种热诚、执着、实在。作为老乡,我为河源拥有这样一位文学家感到自豪。

《萧殷全集》的出版是对“萧殷精神”的传承

□张 懿

萧殷先生是我国当代著名的文艺评论家、编辑家,广东省文艺评论工作的开拓者之一。为了纪念萧殷先生辞世40周年,在广东省委宣传部的支持下,花城文艺出版社和河源市委宣传部、萧殷文学馆在三年前共同启动了《萧殷全集》的出版工作。该书的出版,是希望通过丰富立体的内容,展现萧殷先生的人生历程,挖掘萧殷的精神,让读者更加全面、清楚地了解萧殷先生。《萧殷全集》分十卷,含著作四卷、书信三卷、图册两卷、年谱一卷,将近500万字,图片上千幅。整个文集的出版挑战巨大,我们的团队投入了巨大的时间和精力,为全集的出版做了大量扎实、细致的工作。

感谢《萧殷全集》的各位主编,是他们在浩瀚的资料中爬梳整理,不厌其烦,不断搭建这个结构,又不断推翻,甚至不断争论,又彼此沟通理解,字字句句用心琢磨,才形成了今天沉甸甸的成果。是大家共同的努力、智慧和力量,才让这一丰富的文化遗产得以呈现。我们也深深感受到了萧殷先生精神的传承,感受到了前辈的引领,更感受到了文学对我们的滋养。

如一盏灯、一束光照耀着文坛

□蒋述卓

萧殷同志是中国文坛的翘楚,是有口皆碑的文学评论家、文学编辑家,他也是一名文艺战士,还是一个文学教育家。1932年,他开始创作,写过小说、散文、新闻特写,等等,他的文学评论在国内产生过很重要的影响。他的文学榜样主要体现在三个方面:

一、他始终与时代同步,具有强烈的现实主义精神和坚定的革命理想与党性原则。他相信文学可以介入生活,他还具有敏锐的时代触觉和文学感受力。二、他的文学批评充满实事求是的精神,不媚俗、不溢美,有强烈的审美主体意识和审美能力,而且他敢于坚持自己的文学主张。比如对于文学和真实问题的讨论,在上世纪50年代是很敏感的,但是他敢于坚持自己的主张,始终不渝。三、他对文学创作以及文学的重大理论问题勇于探讨。他对典型问题的讨论,当时在全国都有很大影响力。他担任《作品》杂志主编时,组织了小说《金沙洲》的讨论,最后形成了一个关于典型问题的讨论,不仅是对鲁迅关于典型形象的理论的继承,也是率先标举别林斯基关于“熟悉的陌生人”这一典型理论的进一步探讨,在全国产生了重大影响。

他身上彰显的文学力量主要也体现在三个方面:一、他坚持让理想的光芒从文学照进现实,认为文学的理想光芒不是来自文学的表现手法,而是来自作家的眼光、思想及其感情。另外,他认为这种理想来自真诚,真诚是文学情感的第一原则。二、他曾经给鲁迅先生写了两封信,后来慢慢地被发现了。他这一生都是以鲁迅为榜样,他认为鲁迅是反抗黑暗社会、站在解放运动最前线的第一人,并学习继承了鲁迅“俯首甘为孺子牛”的精神,对培养文学青年倾注了心血。三、萧殷的文学力量是永恒的。“萧殷精神”就如一盏灯、一束光一样照耀着中国文坛,它将通过青年作家、青年评论家们传承下去,推动中国特色社会主义文艺事业更好地发展。

一个真正的知识分子

□贺仲明

第一点,我想谈谈萧殷的人格精神。萧殷生活的1950至1960年代,整体的文学环境比较复杂,但他始终能保持很好的精神品格,具有真正的知识分子精神。

首先,他扶植青年人,包括对暨南大学中文系学生的培养和指导,以及在《文艺报》任职期间,投入大量的时间和精力扶植青年人,像王蒙、陈国凯等都是在他的扶持下成长、成才、成熟的。同时,他非常正直、真诚,能够赢得文学界同行的普遍尊重。他既有对青年人的推崇,也有对优秀文学作品的保驾护航,他维护正义,不仅有表扬,同时也有批评的勇气、犀利的目光,这一点很难得。此外,他有独立的思想精神。如对于《金沙洲》的认可和讨论。小说《金沙洲》出版于1960年代初,在写农业合作化运动时,跟当时的主流思潮不完全吻合,引起了一些争议和批评。萧殷先生当时主持了这场讨论,表现了他的独立精神与思想勇气。

第二点,我想谈谈萧殷先生具有的深厚的文学理论素养和富有创新性的思想。他对于文学理论问题的思考,很有自己的见解和深度,他的观点不被时代所遮蔽,今天还值得再读。最突出的是关于“典型”的问题。这是一个非常复杂的概念,但是萧殷先生的《典型形象——熟悉的陌生人》具有对现实的丰富和完善。另外,他对文学还有“真实”的坚持,这是萧殷先生文学理论思想最突出的一点,是他衡量和评价文学作品高度及得失的重要准则。另外,对于文学创作,特别是对中文系大学生文学创作方面的探索,萧殷先生也作出了很多理论和实践的多重贡献。他一直鼓励倡导青年人从事创作,写了很多文章和著作来探讨这个话题,像《与习作者谈写作》等,包括最后没有来得及定稿的《创作方法论》。他在暨大中文系工作期间,也采用多种方法培养学生的写作能力。

弥足珍贵的“这一个”

□张 均

萧殷先生对于文学的思考,既在当年弥足珍贵,今天也具有重新认识、学习的价值。在《论生活、艺术和真实》一书中,他认为,文艺作品不能只以自然主义的态度去描写生活,艺术家必须带有明确的目的和任务去描写现实,这其中包含着文学对时代的严肃责任。与此相关,萧殷还以大量篇幅阐释了生活真实与艺术真实的关系。

萧殷先生的这种“真实观”和对文学的看法,能够代表20世纪50至70年代的文艺批评风貌。在这个意义上,他和周扬、何其芳这些重要的文艺理论家一样,是新中国文艺理论建构中的重要一员。更加难能可贵的是,萧殷先生对艺术真实的阐释没有走入本质主义的误区,并没有用历史逻辑彻底地取代或淹没个人逻辑。可能是因为生长在河源这个地方,也可能是因为岭南文化的影响,萧殷的文学理论建构始终没有走向过度抽象,而是紧紧地扣住“人”,并把“人”作为艺术真实最为可靠的基础。

萧殷先生具有强烈的人文情怀,是文艺理论家中独特的、弥足珍贵的“这一个”。与此同时,萧殷先生对文学与重大时代脉动关系的思考,对于历史与个人复杂关系的辩证理解,都值得今天的文艺创作者学习借鉴,具有强烈的现实意义。