标题

标题

内容

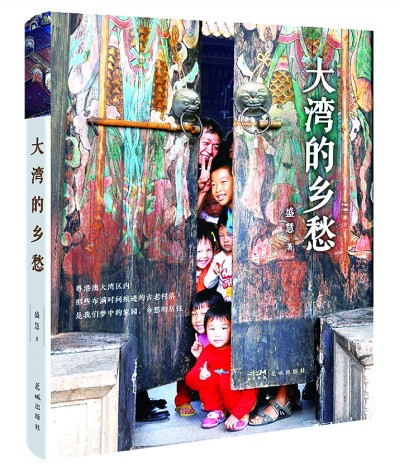

盛慧 | 大湾的乡愁

更新时间:2023-04-03 来源:光明日报

编者按

今时今日,粤港澳大湾区的建设正开展得如火如荼。

在这同一弯明月朗照的大地上,有哪些共同的文化根脉?有哪些共享的文化习俗?有哪些共有的文化基因?《大湾的乡愁》一书的作者盛慧,遍访大湾区五十余个古村落,试图以自己的脚力和笔力,探索绵亘于这一广袤地区的共同乡愁。

我是一个怀旧的人,对老房子,有一种近乎偏执的热爱。粤港澳大湾区内那些像珍珠一样撒落的老房子,让我迷恋不已。只要一有时间,我就会像货郎一样走村串巷,探古寻幽,寻访那些布满时间痕迹的古老村落,寻找那些让我怦然心动的古老房子。

古村静寂,浓荫匝地,巷子弯曲,幽深之至。巷子两边总是镶嵌着许多旧式庭院,故旧的门扉,像一本本被风翻旧的书。推门而入,就会邂逅一段往日的时光,一段久远的故事。轻踏着悠长的麻石路,抚摸着被时光磨损的门环,仿佛走进了时间的迷宫之中,历史的回响与心灵的空寂扑面而来。

村落与山水交融

人们常说,建筑是文化的载体,文化是建筑的灵魂。我深深地知道,让我着迷的,并不是建筑本身,而是其中所蕴藏的博大精深的中国传统文化。那些古老的建筑,就是中国哲学和中国美学的化身。

行走在大湾区的古村落中,我总会不由得感叹,建筑与自然竟是如此的和谐,人与自然也是如此的和谐。正所谓:“天与我时,地与我所。”建筑也是有生命的,只有天、地、人和谐的建筑,才能称为有生命的建筑。

中国古人认为,万物负阴而抱阳。因此,大湾区村落的布局,大多坐北向南、背山面水,称为“后有靠,前有照”。背山可以挡住北方的寒流,而面水可以尽享夏日的南风。

肇庆市高要区回龙镇的黎槎村是一个迷宫一样的村子,如果没有人带路,探访者很容易在村子里迷路。村落的历史十分久远,可以追溯到南宋时期。当时,村民们为避水患,便将房屋建于山腰。或许是水患甚多,村民又寄望于风水来保佑村庄。站在高处俯瞰,黎槎村呈八卦形,布局精巧,暗藏洛书河图的玄机。

江门开平的马降龙村,也是一方不可多得的宝地,村子与山水交融在一起。具体而言,它面朝潭江,背倚百足山。百足山形似一条大蜈蚣,俚语道百足为龙。村民们希望以马降龙,保一方兴旺发达,于是给村子取名“马降龙”。

在大湾区内,很多古村落前面挖有水塘,这并非巧合。用古人的话说:“塘之蓄水,足以荫地脉,养真气”。在水的运用上,绿树掩映、鸡犬相闻的长岐古村堪称典范。从地图上看,珠江有一小支流名为九曲河。九曲河流入北江之前,岔开了一条水路流向西江。地处佛山市三水区的长岐古村就在这开岔处临水而建。九曲河水从南流进、向西流出,含情脉脉、依依不舍,像浅绿色的丝绸擦拭着古老的陶器。河水流经村子的两口方塘,一口塘中古树倒影随风起伏,另一口塘中映日荷花影影绰绰。村后有一座小山,名曰文笔山,海拔不高,但山势秀美,形似凤冠。屋子多依山而建,古径在斜坡上蜿蜒,像一段轻柔舒缓的乐章。沿着布满青苔的石径登上文峰山,俯视鳞次栉比的屋脊和远处银光闪闪的水面,顿觉心旷神怡。晨曦透过文笔顶的茂林影影绰绰地射入,落日渐沉九曲河时霞光万丈。日复一日、年复一年,人们会忘记时间的存在。

天井中,盛满月光

粤港澳大湾区滨江临海,河网密布。碧波荡漾、曲折迂回的河道,给这里的村落增添了无限的诗意与柔情。

在大湾区内,几乎无榕不成村。榕树,堪称南方的嘉木,它具有多重文化意味。首先,榕树具有象征的意义,对于迁徙的族群来说,落地生根、开枝散叶,是家族中的头等大事。而榕树,生命力旺盛,是子孙繁衍、宗族兴旺的象征。其次,榕树是风水树,从风水的角度来看,植于水口,有锁气聚财功能。此外,村口的榕树下面常常是一块公共空间,枝繁叶茂的榕树,遮住了骄阳,撑出一片清凉之境,满足了村民日常交往的需要。晚餐之后,榕树下面就会变得热闹起来。大人们聚在一起“吹水”,孩子们追逐玩耍。如果说祠堂是与祖先交流的场所,榕树下则是村民们日常交流的空间。前者严肃端庄,后者自由放松。夏日的夜晚,流萤轻舞,蛙鸣阵阵,微风拂面。榕树之下,有着“一径水塘清幽,古树挂月”的曼妙意境。

镬耳墙,也是大湾区广府古村落的标志之一。类似官帽的镬耳墙,有着“独占鳌头”的寓意,寄寓着富贵吉祥、丰衣足食的理想。镬耳墙并不是同样高的,古人在设计的时候,从南到北依次增高,这样既可以接纳海上清凉的南风,又能挡住寒冷的北风。远远望去,墙体的线条坚硬,镬耳的线条圆润,两相结合,有一种刚柔相济之美。

大湾区内,地势平坦,南濒南海,又无高山阻挡,直接承受自南海吹来的季候风。这些季候风会带来大量的雨水。因此,区内炎热、潮湿、多雨、多台风。大湾人用镬耳墙等独特的智慧,化解了气候带来的缺陷,最大限度地提升了生活的舒适性。

大湾区内的房子之间,往往有冷巷。在整个通风系统中,冷巷被誉为岭南传统建筑的精髓。冷巷有两种,一种是室内连接各房间的通道,此巷道长期不受太阳辐射,空气流通顺畅,生活余热少,称为“室内冷巷”。另一种是外墙与周围墙之间或相邻两屋之间狭窄的露天通道,此巷高而窄,受太阳照射的面积小,受晒时间短、温度较低,称为“露天冷巷”,也称“青云巷”,取“平步青云”之意。

天井,是大湾区古民居的另一个重要元素。天井的开口一般较窄,有利于防止“横风横雨”入室。它是一个私密的空间,也是一个诗意的空间。冬日的下午,坐在天井中,享受着阳光的沐浴,风被挡在了围墙之外,甜酒般的阳光照得人昏昏欲睡。夏日的晚上,用井水反复冲洗地面,将暑气驱散殆尽,一家人坐在天井中,或喝茶,或吃时令生果,月光皎洁,繁星密布,屋外蛙鸣阵阵,空空的瓷杯里蓄满银色的月光,有着无尽的诗意。即使是下雨的夜晚,雨水滴在石板上噼啪作响,也有着别样的意趣。

诗礼百年,宗谱绵长

聚族而居,族必有祠,宗必有谱。这样的生活方式,在大湾区已经传承了千年。

《尔雅·释亲》有言:“父之党为宗族。”在大湾区,宗族文化是一个极其重要的现象。香港学者曾撰书指出,“佛山是珠三角宗族的中心。佛山非城非村,其运作深受宗族影响”,而且宗族的运转模式,也适用于整个大湾区。

宗族的确在佛山历史上扮演过极其重要的角色,古代佛山的社会治理,主要由宗族来完成。宗族除了负责基层社会治理外,还要代政府收纳赋税和维护治安。

在今天的大湾区,很多地名中都带有“沙”字,如南沙、沙湾、沙头等等,这些地方历史上大多是沙田。翻开历史书,我们会发现,许多家族正是通过沙田的开垦,成为了显赫的巨族。

正所谓:“聚则兴,散则毁。”沙田的围垦艰辛异常,光凭个体的力量无法胜任,佛山的先民深知这一点,于是,他们选择了聚族而居。聚族而居的村落形态,为宗族的组织化提供了有利的生存土壤,也成为佛山祠堂兴盛的前提。对于一个宗族来说,安全是头等要务。从外地迁来的移民,初来乍到难免受人欺凌,为求自保,必须聚族而居,建立集中的建筑群。

在佛山,宗族文化极其深厚,祠堂、族谱、家规、家训均是其重要的组成部分。

“无祠则无宗,无宗则无祖”,祠堂是维系宗族的根。这个根,不仅仅是指血亲意义上的根,更是文化的根、道德的根。拆毁祠堂,是大逆不道的事情,是绝不允许的。如顺德碧江苏氏《金精族谱》开篇的“族例”就指出,“毁拆祠宇,本身及子孙永远出族”。

“国有史书,邑有县志,民有家谱。”一本族谱,就像一条河流,记录着一个家族的来处,描摹着一个家族的血脉。泛黄的纸张上,每一个娟秀的名字,都是一条支流。对于游子来说,行囊中最珍贵的就是族谱。在岁月的长河中,那些失散在外的亲人,正是通过族谱,重新回归家族的怀抱。

族谱记载着家族的历史,其中往往还记有家训,这也是一笔重要的精神财富。如果要问大湾人的性格基因来源于何处,这些家训就是源头所在。岭南虽然远离中原,但是从中原迁居而来的人,不但带来了先进的耕作方式,更带来了中原的文化。由于山高水远,受外界的侵扰甚少,这些文化的基因得以一代代延续下来。

如果将一个家族比作一个人,那么家训就像血液一样重要。家训主要有三大主题,包括“齐家治国之道”“为人处世之道”“读书治学之道”。在历史上,佛山有几本家训,流传甚广。比如,霍韬所撰的《家训》,庞尚鹏的《庞氏家训》和冼桂奇的《冼氏家训》。

一脉源流先世泽,百年诗礼继先声。一座座古老的祠堂,一纸纸发黄的族谱,一句句言简意丰的家训,都是中华文明种子开出的灿烂繁花。如今,大湾区许多村落都开始翻修祠堂、重修族谱……这是一种信仰的回归,是对精神家园的重建。秉承家风,凝聚亲情,古老的宗族文化正在焕发新的生机。

一座祠堂一段古

参天之树,必有其根;怀山之水,必有其源。祠堂文化,是大湾区的文化根脉之一。大湾区的先民热衷于祠堂修建。据张渠成书于乾隆三年的《粤东闻见录》,“粤多聚族而居,宗祠、祭田家家有之。如大族则祠凡数十所,小姓亦有数所。”

祠堂不是一般的建筑,而是与祖先对话的场所。

追溯祠堂文化,有一个人物是绕不过去的,他就是霍韬。在许多历史学家的笔下,他的名字一再被提起。他是广府文化的重要缔造者之一,对全国宗祠文化的发展有着推动作用。

在霍韬的故里佛山石头村,至今还保存着一组家庙祠堂群,气势宏伟、庄重规整。霍韬不仅是祠堂的倡导者,更是亲力亲为的设计者。如今广府广泛存在的三进式祠堂格局,均出自他的设计。他的《合爨男女异路图说》可能是最早表达宗族同姓村落格局理念的文献。在霍韬的设想中,由大门进入,是“中轴线”:“前厅—天井—中堂—天井—寝堂”。而“寝堂”,就是供奉祖先灵位的祠堂。在“中轴线”两侧,对称分布着同姓族人的居所。

祠堂是一个家族兴旺的晴雨表。中国古人认为,祠堂风水的好坏,左右着子孙后代的财富、名望、福禄甚至寿夭等一切家族的盛衰。

广东人口最多的姓氏是陈氏。广州的陈家祠是广东现存祠堂中最富有地方特色的建筑群,由大小十九座单体建筑组成,装饰精巧、富丽堂皇,几乎到了不可复制的程度。

番禺沙湾何氏的留耕堂,堂名得自于该祠堂的对联:“阴德远从祖宗种,心田留与子孙耕。”整座建筑五开五进,气势恢宏,在岭南的祠堂家庙中十分少见,一砖一瓦仿佛都在诉说何氏家族曾经的辉煌。

香港新界的上水门口村,也有一座华丽的祠堂——廖万石堂。整座建筑满布华丽的彩塑、木刻、壁画及泥塑,让人叹为观止。

古老的祠堂,还寄托着永恒的乡愁。对族人来说,祠堂如一团烛火,时刻温暖着心房。于离乡的游子而言,祠堂更是回家的路标。每一间祠堂门前的幽径,都像是一条脐带。子孙们无论走得多远,也最终会像知返的倦鸟,回来寻根问祖,寻觅最初出发的地方。

一船生丝一船银

一片片鱼塘,纵横交错;一畦畦桑树,青翠欲滴;一船船新丝,在碧绿的河涌里穿梭……这是桑基鱼塘最美好的时光,曾是岭南水乡最美丽、最动人的田园诗。

清代顺德诗人张锦芳在他的《村居》一诗中曾这样描绘家乡的桑基鱼塘:“生理朝来问旧乡,年华物色共徜徉。熏人市有糟床气,近水门多茧簇香。桑叶雨馀堆野艇,鱼花春晚下横塘。新丝新谷俱堪念,力作端能补岁荒。”

在清代的顺德,桑基鱼塘颇为兴盛。据《珠江三角洲农业志》一书称,顺德、南海、中山、三水、新会、高明、鹤山等地的桑地面积占全省75%,产茧量90%以上。其中,最为集中的是顺德。

在对桑基鱼塘追根溯源的过程中,我发现了一个鲜为人知的名字——桑园围。

桑园围全长68.85公里,围内面积133.75平方公里,捍卫良田1500公顷,因有不少桑树园而得名。它是西、北江干流主要堤围,分东、西围,抵御西、北江洪水。

北江和西江浩浩荡荡,带来了上游大量的泥沙,让这片土地变得异常肥沃。尤其是西江,每年将7000多万吨蕴含天然有机肥的泥沙带给珠江三角洲,而这些肥沃的泥土被称为“西江麸”。当地俗语有云“三年不过滩,猪乸戴耳环”,意思是,只要三年没有发生洪灾,连母猪也能戴上金耳环,土地之肥沃可见一斑。

平日里,江水如绵羊一般温顺。雨季一到,却像失控的疯狂野兽,肆意吞噬着良田和房舍,让民众流离失所,无家可归。佛山的先民改造沙田,为免洪水滋扰筑起了堤坝。最初,这些堤坝规模较小,被称为私基,由于不够坚固,决堤的事情时常发生,“每遇潦涨,怀山荡荡,万顷无垠”。到了南宋,一项宏大的计划提出,官府发动甘竹、官山、西樵、九江、沙头等地人民修筑大堤。史书上这样记载:“私基以起,逐后村族日众,联全组织,扩大圈筑,遂成公基,进而联防合作之统筹。”

这是一项漫长的工程,从南宋一直延续到清代。期间,堤防不断地增高、不断加固,最终形成了固若金汤的桑园围。围内土地肥沃,作物碧苍壮茂,粒硕量高,一片荒无人烟的滩涂之地,最终成为珠三角地区最大的粮仓,在清代被称为“粤东粮命最大之区”。

桑园围建成之后,当地人便因地制宜,在低洼的土地挖塘养鱼,并堆土筑基填高地势种植果树。到了明代中叶以后,则掀起了一股弃果种桑、废稻植桑的热潮。正是桑树与丝织,曾一度给当地人民带来了巨大的财富。

在桑基鱼塘的鼎盛时期,顺德桑基鱼塘面积超过100万亩,90%的居民从事桑鱼生产,可谓“全民皆桑”。在霍华德所著的《南中国丝业调查报告书》中,笔者发现一个令人咋舌的数字,容奇、桂洲(现合并为容桂)是顺德最大的蚕丝贸易城镇,也是广东丝业的实际中心,这里有最大的蚕丝市场和80%的蚕茧仓库。清末,顺德县直接提供的税捐达200多万两,差不多占广东财政收入的1/10。

2021年1月,桑园围正式入选2020年度世界灌溉工程遗产,这也是首个以基围水利为主体的世界灌溉工程遗产。

如今,桑基鱼塘虽然已经成为历史,却是不能忘记的辉煌记忆。它记录了大湾区从农业转向工业,转向商业的嬗变过程。它造就了大湾人放眼全球的视野,造就了大湾人海纳百川的胸怀,也造就了大湾人应时而变的智慧。它是一笔重要的精神遗产,蕴藏着大湾人的性格基因。

此处安心是吾乡

一个外乡人真正融入客居地需要多长时间?在我看来,至少十年。这是一个缓慢而又幸福的过程。在粤港澳大湾区生活了十年以后,我身上发生了奇妙的变化,我开始眷恋这里深厚的历史沉淀,开始眷恋这里浓浓的人情味,开始眷恋这里的一草一木。

一个春日的黄昏,木棉花开得正艳,我坐在摇晃的公交车里,就着昏暗的光线,打开了一本叫《印象福贤》的书。作者崔国贤用自己的画笔讲述了佛山这座城市的年华。他对这座城市爱得深沉,用了15年的时间,画出了一幅13米的长卷,记录了佛山旧影。我不禁深深感叹:人的一生有多少个15年?用15年的时间,做一次深情的回眸,该是怎样的一片赤子之心呢?他对这片土地的深情,击中了我内心最柔软的角落。

此后,我的内心深处已经完全认同了大湾区的文化。生养我的江南和我定居的岭南一样,都成为了我生命中最重要的部分。

车到站了,下车的那一刻,我产生了一种强烈冲动——为粤港澳大湾区那些历经沧桑的老房子和古文化写一本书。

念头开启后,我开始了漫长的寻访。背上简单的行囊,在布满苔痕的乡间小路上,在流水与细草之间,寻访那些渐渐被现代化的脚步所遗忘的古老村落,聆听那些传承了一代又一代的故事。这是身体和灵魂的双重旅行,我用脚步丈量着大湾的历史,我用心灵触摸着大湾文化。在这个幸福而温暖的过程中,我的内心一次次百感交集。

“细雨人归芳草晚,东风牛藉落花眠。”清代顺德诗人黎简笔下的岭南乡村,是那样的舒缓、恬淡,令人沉醉。如今,走进大湾区的古村落,仍然可以感受到那份亘古不变的古朴。淡蓝色的炊烟,听粤曲的老人,劳作的妇女,玩耍的孩童……行走在悠长的巷弄,仿佛行走在时光的隧道,石板路被磨得光滑,时间流过而又像没有流过。

在创作这本书的过程中,我先后实地走访了50多个古村落。我希望通过这本书,对岭南文化追根溯源,由表及里、以点带面地深入它的肌理,并以现代的眼光去发现它的当代价值。在书中,我希望能讲述岭南文化万千气象之一二,展现岭南人古朴沉着、大雅容物品质之一二,更希望自己的作品,能对大湾区内的文化认同与情感融通,尽一些绵薄之力。

粤港澳大湾区有着深厚的文化底蕴,值得我们反复品咂,除了古村落与建筑文化,还有许多优秀的传统文化,如民俗文化、华侨文化、美食文化、粤剧文化、武术文化,等待有心人来书写与诉说。

(作者:盛慧,系佛山作家协会副主席,作品散见于《人民文学》《十月》等期刊,著有长篇小说《风叩门环》《白茫》等)