标题

标题

内容

向梅芳 | 文学的思贺

更新时间:2020-11-24 作者:向梅芳来源:文学港

在广东,有三个离市区超过100公里的乡镇,信宜市的思贺镇是其中之一。

“全中国最好是广东,全广东最好是信宜,全信宜最好是我的老家思贺。”当我第一次读到被有心人断章取义转述的这句话时,心里是很不以为然的,觉得说出这种话的人一定没见过什么世面,看见一个水池子就以为是江河湖海了。即使后来知道说这话的是著名作家杨干华,是他写在《我是信宜人》中的一句话,也甚是不以为然。认为顶多不过是“谁不说俺家乡好”的故乡情结使然而已。

然而,当我在大半天的时间都穿行在山间,坐在车上翻越一座座大山,一会儿“仙女下凡来”,一会儿“历练回天宫”,一会儿惊见“白云深处有人家”的时候,却无端想起了杨干华先生说的“一个县已经这样辽阔,祖国是怎样的地大物博啊!”那时候,我的感觉就是“一个镇已经这样‘波澜壮阔’了,祖国该是怎样的……”

10月29日至31日,信宜市文联组织全市八大文艺家协会的骨干成员开展了主题为“文艺工作者助力‘绿色发展乡村振兴’采风行”活动,第一站就是思贺镇。

思贺镇远离市区128公里,汽车须经罗定市的三个镇才能到达,因为这个距离的因素被称为信宜的“西伯利亚”,又因为风光秀美生态优良被称为信宜的“西双版纳”。

到达思贺的第一站是杨干华故居。深秋的天空一直飘着细雨,硬底化的村道有雨水漫过,我们远远的就弃车步行,到达一座隐藏在山腰荒芜地上的泥砖瓦房前时,杨干华文艺研究会的秘书长杨常斌先生告诉大家说,这里就是杨干华住过的地方,后来分给了他叔叔。然后指着旁边一座尚未建好的三层灰砖楼,继续道:他后来搬出来住到了这里,去年被他的兄弟拆了建楼房……大家停下脚步,不肯去参观杨干华后来居住的地方,只是围着那座朴素简陋得实在泛善可陈的泥砖瓦房兜兜转转,希望能发现蛛丝马迹。然而门窗紧闭,早已是人去屋空。

后来我们又参观了附近的梁本荣、梁甲荣和梁若谷的故居遗址,了解了思贺镇不同凡响的人文底蕴。这三梁是思贺镇的历史文化名人。其中,梁本荣是土地革命战争时牺牲的烈士,梁甲荣是国民党代表大会的终身代表,梁若谷是积极抗战的国民党陆军中将。之后继续前往距镇十多公里的花盛垌和桑垌村,分别参观了八角母树种植基地、天冬种植基地和天冬加工场,还走进一户农家,品尝了一种名叫“思贺火茶”的地方特产。我们在高高的八角树下合影,听当地村民讲他们与八角有关的丰收故事,在天冬加工车间里看见好多农村大妈在剪天冬的须子。思贺的角角落落都是一派欣欣向荣的景象。

山里天黑早,为了在有限的时间里了解到思贺更多的乡村振兴发展成就和地方历史文化,我们赶在夜幕降临之前到了国营八一林场,在杳无人烟的场部大门口合影留念。虽然没有看到好多文友心心念念的国家一级保护动物鳄蜥,但远远地看见了绿树掩映下的“鳄蜥救护与繁育中心”。思贺镇的卢青茂书记给大家讲述了在思贺发现并确认鳄蜥的经历,告诉我们在思贺发现鳄蜥,是中国也是全世界首次发现生活在北回归线以南的鳄蜥,这一重大发现彻底改写了世界上鳄蜥的种群数量及分布图。目前,林洲顶的鳄蜥种群极可能是已知鳄蜥种群中数量最多的。这也从侧面佐证了思贺自然气候以及生态环境的特别之处。

昔日热闹非凡的国营八一林场,早已物是人非,甚至物也早已不是昔日的物,人迹也早已杳然。我站在渐渐变得灰暗的暮色里,凝望那块斑驳的招牌,感觉那座建筑就像一个孤独的留守老人,那么落寞忧伤。但是我的心底始终有种莫名的牵挂和惦念,仿佛正徘徊在一位故人的家门前……我迫不及待地想快点结束参观环节,我想听到与故人有关的故事。

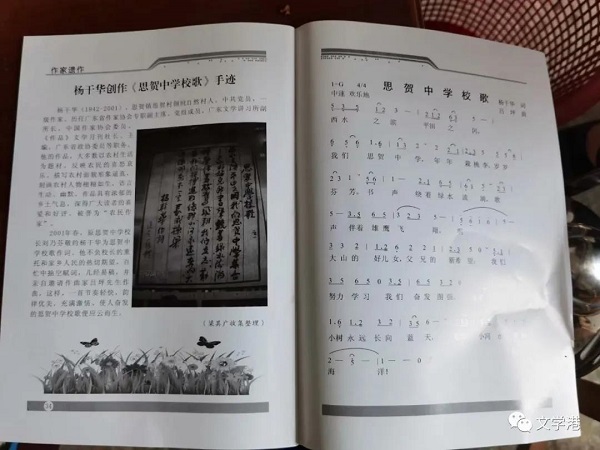

终于到了晚上的座谈环节。坐在思贺镇政府六楼“杨干华文艺研究座谈会”的会场,我真的听到了很多故事。所有的讲述都围绕着故人展开:小时候家里很穷,能吃饱番薯都很难得,他是逆境成才的典型……他从小就喜欢看闲书,裤袋里常常装着一本书……他为母校写校歌,写好了还亲自找音乐家谱曲,那首歌现在还在唱……他利用自己广东省作协专职副主席的身份,亲自向那些名作家给我们图书馆募捐签名赠书……他帮家乡做事情,从不要报酬,连车费都不要……他常常告诫我们不要总觉得“老婆是别人的靓,文章是自己的好”,要把“文章别人的好”引为座右铭……故事好多好多,原定一个半小时的座谈会,开了近三个小时还没有讲完。我也很想在这样的场合讲一讲自己听来的与故人有关的故事,因为时间关系最终没有讲成。

其实,我与杨干华先生从未谋面。最初知道他的名字是在1998年的江门,那时我刚刚涉足文学,除了发表过几篇小说对文学界一无所知。主办方《江门文艺》杂志社的领导对我礼遇有加,交谈中得知我来自信宜时问我认不认识杨干华,我茫然摇头。编辑老师很耐心地给了我一个号码,叮嘱我回去后要多跟“杨主席”沟通,说他是省作协的领导,是著名作家……那时候我根本不知道省作协及其领导是一个怎样的存在,也没有明白编辑老师的良苦用心,回家后就把那些嘱咐忘了。

1999年底,我已经进入文化部门工作,忽然有一天听说杨干华先生回了信宜,但是没有人通知他与家乡的作者座谈。当我知道消息时先生已经回了广州。某一天晚上,急于想与文坛取得联系的我,到底忍不住打通了那个电话,没想到接电话的竟然就是先生本人。电话里他的声音很洪亮,可能是听出我声音里的忐忑,不时用笑声化解。原本只是抱着试试看的心理拨打那个号码,也没有明确的谈话内容,结果竟聊了半个小时。

再后来,大约是2011年的时候,我因工作关系偶然与省作协的杨克老师同车,在往广州的路上莫名地竟聊起了杨干华。那时候他已经去世十年了。当年的《作品》杂志,杨干华是执行主编,杨克是主任编辑,关于先生在工作上的往事,没有谁比杨克老师更了解了。杨克老师说杨干华是省作协的专职副主席,单位配有专车给他,但是他除了外出参加会议或者工作类的活动,其余时间从不用那辆车。从广州回珠海的家,哪怕有文学活动可以公私兼顾,他也坚决不用单位专车,而是乘坐公共汽车往返。杨干华是极度自律的人,为人处事公私分明,公正廉洁。仅仅是围绕这样的评价,杨克老师就举了很多例子,可惜我没能一一记下。但是在心底,却着实因为有这样的同乡前辈而倍觉欣慰倍感自豪。

这之后就很少听到有人专门谈起杨干华了。特别是信宜的政协委员多次提起要设立“杨干华文艺奖”的计划最终无果之后,我就刻意的想忘了这个名字,不想让自己徒增伤悲。甚至庆幸自己始终不曾与先生谋面,避免了很多因为交往肯定会萌生的各种伤感。

可是在很多与文学有关的场合,只要提到信宜,就有人提起杨干华这个名字,避无可避。2018年,我和信宜的几个文友应邀到湖南安化采风,采风交流会上,当地一位很有些年纪的作家没有谈他自己的创作,也没有谈那次采风的感想,而是谈起了杨干华。老先生说见到我们很亲切,因为我们来自杨干华的家乡。老先生还特地聊起了上世纪八十年代的一个文学典故,他说那时候的中国文坛,曾经有过“广东有两个半作家”的说法,指的是秦牧、欧阳山、杨干华,其中杨干华是那“半个”……

于是在那晚的杨干华文艺研究座谈会上,我就只讲了这个“典故”。会后,一位年轻的作者对我说,她过去也依稀听过这个“典故”,一直以为那是信宜的文人杜撰的。

原来,杨干华不只是广东的杨干华。他的身上烙印着太多与中国文学密切相关的印记,比如“农民作家”,比如“中国乡土文学的标杆性作家”,比如“广东的赵树理”等等。

而思贺,却肯定是杨干华的思贺。就像上海是王安忆的上海,是张爱玲的上海一样。

思贺有八排顶、林洲顶等如诗如画的自然风景,有八角、天冬、火茶等远近闻名的地方特产,有被誉为“爬行动物中的大熊猫”的珍稀动物鳄蜥……但是我觉得都不如有一个杨干华。就如金庸之于香港,老舍之于北京。所以,我要再说一遍,思贺,是杨干华的思贺!是文学的思贺!

向梅芳,笔名向尚、澧军后裔,文学创作二级作家。著有代表作“南洋客”三部曲,即长篇报告文学《百年风华——李孝式传奇》和中篇纪实系列《南洋客和他们的后裔们(上)——广东人的马来亚往事》《南洋客和他们的后裔们(下)——远去的南洋》,获首届广东“有为杯”报告文学奖和第九届、第十届湖南丁玲文学奖等。广东省作家协会会员,广东文学院第五届签约作家,茂名市作家协会副主席,信宜市文化馆副研究馆员,信宜市文学艺术界联合会副主席兼作家协会主席,广东省第十一届、十二届政协委员,茂名市第十届人大代表,信宜市第十届政协常委。曾荣获“广东省首届农村青年文化名人”(2007年)、“广东省基层宣传文化能人”(2018年)、“信宜市第二届市管拔尖人才(2014年)”等荣誉称号。向梅芳进入文化一线工作之前,曾在广东东莞中外合资企业工作,是从打工一族成长起来的作家和基层文艺工作者。1997年开始文学创作,迄今有超过300万字的文艺作品发表于各级报刊杂志。其创作的以打工生活为描述对象的中篇小说,曾被《佛山文艺》《珠江文艺》等面向打工一族的文学期刊重点推介;有文艺理论文章发表在《中国文化报》等国家级报刊杂志,有多部话剧小品获得过广东省群众文艺创作一等奖和省少儿艺术花会演出金,是文艺创作多面手。2018年出版散文集《此在与远方》。