标题

标题

内容

林培源|一个青年纯文学小说家的焦虑人生

更新时间:2019-10-28 来源:南方人物周刊 张宇欣 王佳薇

生活的负担、未来求职的慌张、写作的焦虑、同侪压力一同向他施压,但“如果一个作者跟外部世界或者说跟自己内在的紧张的关系完全消除的话,可能就废掉了,他写不出作品”

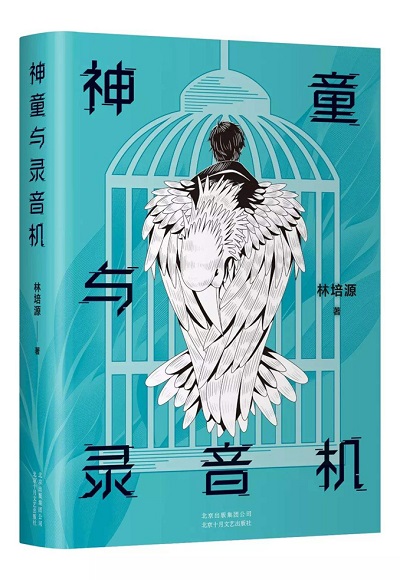

林培源,青年作家,1987年生于汕头澄海,现为清华大学中文系博士生。曾获两届全国新概念作文大赛一等奖、第四届“紫金·人民文学之星”短篇小说佳作奖。已出版长篇小说《以父之名》《南方旅店》、短篇小说集《第三条河岸》《钻石与灰烬》《以父之名》等,2019年出版短篇小说集《神童与录音机》。

文学新人

在作家阿乙眼中,写作是一场激烈的竞争。他伤痕累累,干掉了很多人,也害怕被干掉。怀着“急功近利或者说疯狂”,他会留意、汲取年轻一代作家的文字。在一些文学场合里,他与青年作家林培源熟识。

2019年9月,在北京单向空间爱琴海店的一场对谈活动中,阿乙以玩笑的方式表达了自己对林培源的赏识:“我看《神童与录音机》这本书时心里有点难受,我看哪段文字都很顺,我在想是不是因为编辑和美编排版排得太好了,跟作者的关系不大?后来我想了一下,两个原因都有。”他不吝夸赞林培源的语言有民国气质,“好像是源远流长过来的,有些我们国家四五十岁的作家可能都远远不如(他)。”

32岁的林培源第一次凭文章获得名声是在12年前,他以新概念作文大赛一等奖“出道”。2008年,在深圳大学就读大一的他又获得新概念一等奖。2009年,他在第一届“THE NEXT·文学之新-全国文学新人选拔赛”中进入12强,签约文化公司,拥有了人生第一场签售会。盛夏,浩荡的读者队伍从地下车库排到四五层,创下西单图书大厦的签售记录。他是享受鲜花和掌声的一份子,回校后便成为当地媒体和学校官网的报道对象。

那是文学乘着商业的风扶摇而上的年代。年轻的文学爱好者在获奖后迅速成名、踏进名校、出书、继续出书,旺盛的表达欲和对认可的需求得到满足。今日回看,林培源将这一切定义为和超女快男逻辑类似的“文学选秀”,作家生存于泛娱乐精神的运作下。第一本长篇小说《薄暮》(2009)让他一次性获得了4万多元的版税,对于家境普通的他来说是一笔巨款。他是大学班里第一个用iPhone的人,再也没向家里要过生活费。到2012年,他共出版了四部长篇小说。

“后来在这条路上走着,我就慢慢发现,实际上我的写作风格、要走的方向,跟‘文学之新’框定的那一条路是相悖的。”9月末,林培源在清华附近的一家咖啡馆里说。去年与公司合约到期,他再未续约,自视为纯文学的新人。

在以书写青春伤痛为主的作者群中,林培源相对另类。上大学前,他没有都市生活经验,自认不擅长为读者构建这种想象。本科头两年他也写青春文学,发表在这类杂志上,“特别矫情的想象”、“特别别扭”,他形容。后来这些文字都随风飘散,还是写潮汕的人和事感觉自在;但公司主要面向青春文学爱好者,严苛的条款规定了签约作者不能投公司系统外的刊物。创作理念与他所处的商业体系不吻合,有时他索性不写。

2013年续约时他极力争取,有了向外投稿的权利,从此在纯文学领域崭露头角,短篇作品陆续刊发在《花城》《山花》《青年作家》《小说界》《香港文学》等刊物。

“他所在的商业机制有粉丝、有渠道,每出一本书都可以获得相应的收益,但他很早就意识到这可能是不行的。你想,一个人的阅历、年龄、经验都没到那个程度,就一部一部地写长篇,密度在专业读者看来是不够的。”陈培浩说,他在韩山师范学院任教,也是现代文学馆客座研究员,七年前与林培源在广东作协的活动中相识,成为在学术和写作上常交流的好友。

阿乙表示,文学期刊的意义不在发行量,而在于它聚集的一批受过文学教育的优秀同行对作者文本进行一次彻底的鉴定。“如果你的文学作品通过这个路线,起码证明了它经过一定的筛选。对一个谦虚或者谦卑的作者来说,它确实是一个良好的自我审视的渠道。”

杀死一只白鸦

林培源和外部世界的紧张关系可以追溯到1994年夏天。他刚读完学前班,和父亲坐镇上跑长途的大货车到深圳,再打车去姑姑家。父亲几乎不会讲普通话,他看电视学了一些,把“罗湖”说成“罗孚”,探亲路充满波折。家里不富裕,九年义务教育尚未普及,每当要交学费——四个孩子、近两千块——家里氛围都紧张。上小学后暑假去深圳和表弟到少年宫上英语兴趣班,26个字母认不来,城里孩子吃穿用度都新鲜。姑姑常对他说:要好好读书,以后出来到大城市生活。

如今离家12年,焦虑依然没有放过他。家乡重宗族伦理,他是家族同辈唯一的男丁,在潮汕人经商从政的氛围里杀出一条搞文学和学术的路,“特别异类。”格格不入感在每次回乡时加剧,长辈询问他读博有无工资,同学大多本科毕业在县城工作、在市区买房,远一点的奔往广州深圳,成家立业生小孩,比上一辈更上一台阶。他一路北上,又出国访学,生活轨迹超出很多人想象,但缺乏稳定收入令他不安。老友聚会,吃串喝酒,聊房贷学费汽油涨价,大家都藏起了年少的倾诉欲,不轻易袒露心声。

也有乡人说他是大作家、澄海的骄傲,采访前一天有朋友转给他一篇研究生母校知名校友的推送,里面有网红、时尚博主、创业达人,他排在最后。他微信回对方“哈哈哈”,心里想,他打死也不要转发那个东西。在自传性最强的小说《一个青年小说家的肖像》,主人公高中爱上文学、高考失利,写作也陷入瓶颈。“这个未来的小说家被两堵墙夹住了,一堵叫现实,一堵叫梦想。”

从林培源的作品中,陈培浩能读到“挥之不去的焦虑”。“《白鸦》焦虑于精神性该在俗世如何安置、《神童与录音机》焦虑于一种灵性自我被作为大他者的‘录音机’所摧毁、《金蝉》焦虑于如何在一地鸡毛的中年生活中‘金蝉脱壳’、《消失的父亲》则焦虑于一种可以将活生生的人轻易带走的神秘力量。”

经验性和抽象性是林培源小说的两面。早期的几部长短篇集都是现实主义风格,《第三条河岸》(2013)的作品大部分都发生在虚构的“清平镇”,明显脱胎于潮汕小镇,以小镇女性视角讲故事的短篇集《小镇生活指南》明年即将出版。镇上或离开小镇的人灰暗溃败的生活很多来自他的真实体验。

高考后他在广州十三行的服装城帮姐姐看店,去沙河批发市场拿货,用很大的黑塑料袋塞了衣物拉着走;他也住过东莞的城中村,房间是不规则的扇形,晾衣服要挂在窗外——这些细节为小说的底层主人公提供了现实的血肉。小说几次写过的游神赛会是潮汕地区的盛事:由辈分最长的老人念祷词、卜卦,算出吉时,祈祷风调雨顺。童年时,他和小伙伴会把板凳倒扣、搭两根棍子当简易轿子,用泥塑捏成神像放在“轿子”上抬着跑。

“培源从年轻时就一个人独自面对经济的、写作的、学业的、人事上的种种问题,而且还没有真正在社会上获得一个稳定的位置,这种生活让他没有办法任性起来。所以他应对这个世界的方式不是大开大合、非常潇洒的,他一定非常严谨,有计划,很刻苦,做事情会考虑方方面面。”陈培浩说,“虽然他的才华以及他对荒诞性的文学经验的吸纳让他也会写出这样(魔幻色彩的)作品,但是我想这可能是他的一个变奏,而不是他的底色。”

《神童与录音机》系统地体现了他对小说反常识的尝试,充斥着梦境、想象、疯狂:有意外去世后以亡灵视角讲故事的邮差、忽然消失的父亲、超现实版的伤仲永、靠巫“烧梦”来删除记忆的华侨。张楚认为,寓言性的小说不易藏拙,会暴露思想的贫瘠和哲学上的短视,但林培源展现了“日常生活出现不可逆的悖论”后的冷酷、矜持。

张楚注意到林培源小说中形形色色的父亲形象,“我觉得父亲象征着爱、制约和权力。”他们或暴烈、或沉没、或消失。其中最极端的例子是复调小说《以父之名》,四位主角都是父亲缺席的异乡人,主人公阿喜更是视故乡如黑洞,他找不到生理意义上的父亲,果决地逃离养父后走上了无望的寻母之路。

林培源的父亲不是那些父亲的原型。林父是个朴实的乡镇人,一个好木工,一直支持儿子的梦想。“可能在生命深处我是想要去对抗故乡或者家族压在我身上的东西,就像被压在五指山下的孙悟空(要反抗)一样。”林培源说。故乡似磁铁和幽灵,潜意识让他把父亲当作故乡的变体,在失去、逃离、对抗的情节中排解和掩埋他的焦虑。

最早收录于《钻石与灰烬》中的短篇《白鸦》是林培源所有作品里陈培浩最喜欢的一篇。“这是他向纯文学的转折,青春作者基本上是处理一个‘我’的经验,写叛逆、写理想的受挫。但是《白鸦》处理的是‘他’的经验。”陈培浩说。在黄山上濒死的父亲被突然而至的白鸦拯救,父亲把白鸦带回城市,视之若神明,但禽流感的入侵让所有人都逼着他杀死白鸦。“白鸦在父亲的精神危机最严重的瞬间出现,成了父亲对抗心灵黑暗物质的图腾……却无法与其他人共享。母亲和街坊都成为扑杀精神之鸟白鸦的力量。在此意义上,父亲其实构成了鲁迅笔下孤独者的遥远回声。”

场中人

北京的很多同行认识林培源是因为他的文学批评。格非、阿乙、张楚、薛忆沩、王威廉……被评论者不少都是他的师友。优秀的文本能给他刺激,看到不好的,他会明显地指出硬伤,后来懂了技巧,别人约稿,他会先说,“我先看一下文本怎么样。”

“那你说的似乎隐含了一个前提,文学批评有背书的意思。”我说。

“会,我们的很多批评是商业互吹,我吹捧你、你吹捧我。我觉得最主要的还是做这个事情的人本身要有个清醒的判断和认识,而不是接到什么东西就写。”

他又说,“我觉得中国就是人情社会,就是人跟人不断产生联系。我没有什么脾气,基本上能帮的我都会帮,因为我也从别人身上获得很多的帮助。”2015年到清华读博后,他写小说、做学术、写批评,与写作者、期刊编辑、出版社熟稔,已深入北京的文学场。不时会有人拉他参加研讨会、约个组稿。9月的那次对谈,邓安庆、李唐、孙一圣等年轻作家都去捧场,活动结束后二十几个人一起吃夜宵。烧烤店很小,大家只能分开坐,林培源楼上楼下地跑,和两拨人聊天,“那天真的特别开心。”

阿乙认为生活在大城市对作家非常重要。二十几年前,他就读于南昌的公安专科学校,接触到的写作老师原来是个驾校教练,只看过《花园街五号》这一部小说,还是短篇。后来他一步步走到郑州、上海、广州、北京。“至少我到这些地方,我能看到你们的刊物,能参加一些活动,也能去清华北大转一转。在县城,你就得跟一些爱好古诗词的文友在一起唱和,你的文学的可能性就变低了。除非这个人的定力很强,或者造化很好,有很强的才气才能抵消地理上的不足。”

在林培源及其同辈身上,阿乙看到了80年代作家群体的影子,“用一个成语,鲜衣怒马。”不同于自己在书房孤独写作,林培源他们社会性更强,外向、开朗、呼朋唤友,同辈人关系非常好,可以不断地交流、碰撞。

2017年,林培源携刚刚登记结婚的妻子到美国杜克大学访学一年,时差与地理距离让他和北京的文学场产生了微妙的反应:“他们这边喧嚣已经过去了,我一个个看,谁获奖、谁出了书、谁写了什么批评,大家是怎么反应的。我好像在场,又不在场。”

从写于这一时期的《诞生》中可一窥文学场的生态:高起点的年轻作家不是被媒体捧坏就是着了前辈的道,“那股想要变成大师的劲儿真让人讨厌”,而“他们所乞求的大师,在你写小说时指手画脚,在你读小说时捏腔拿调”;一些理工科大学的学生缺乏文学素养又不肯多读书,“像赶集一样”来找教授;教授教导学生介入文学现场,自己却怀疑这个专业“顶多就是给这个贫瘠的世界增添几个话语和概念”——格非看完小说后莞尔,那个教授写的不就是我吗?

但在采访中,比起场中众生相,林培源更多地谈到文学场对作家个体的影响。80年代文学期刊就是作家的圣经,现在却成为自产自销的地盘,“好多作家基本上一本书出来,也就是最后去评个政府的奖杯、拿个项目扶持,拿几万块钱。我觉得很可悲,有很多很好的纯文学作家,和普通读者完全隔绝。”有朋友羡慕他,说“说林培源是有读者的,我们是没有”。他也回敬以玩笑:自从写了纯文学,作品首印数都下降了。

林培源本人对文学的生产和传播抱着开放的态度。他2009年进驻微博,在几个平台上都发言勤快,常回复读者提问——有的关于写作,有的咨询他考研读博事宜,还有人把他当树洞倾诉感情受挫之苦。他亦乐于为师友的好作品宣传,在社交网络分享读后感,或者写一篇批评。

在阿乙看来,想走纯文学道路的人不可避免会遇到“怎么到达读者”的问题。他过去用博客写作,后来被罗永浩推荐到牛博网最显眼的位置,短篇集结为《灰故事》出版,被北岛看到,推荐到文学杂志《今天》;李敬泽因此读到他的小说,在《人民文学》上刊登了他的《意外杀人事件》。“每个人都在找自己的一条船往前行进,有的人很可怜,没有找到这条渠道,但是他写得非常好。我认为好的写作者,或者是敬业的写作者,都不会把外在的东西看得特别致命,他会把自己的事情做好,然后想办法从封闭的泥土里走出来。”阿乙说。

陈培浩说,他接触到的纯文学作家都没有对读者居高临下的傲慢,“即使没人看也无所谓,这都是被迫无奈的姿态。如果有渠道可以让读者去了解他们,他们当然是乐意的。”采访到尾声,他表达了对媒体能把好作家带到大众读者面前的希望。“这是非常有价值的。你们确实需要考虑一定的话题性、受众,但如果有可能的话,你们也可以多做一点努力,一些很好的纯文学作家身上是能够找到一个点(传播的)。”

“要成为一个牛逼的小说家”

2013年,林培源在暨南大学比较文学专业读到研二,有了考博的想法。初试成绩第一,复试后却被自己的导师刷了下来。之后去导师家,对方委婉表示:你本身的优势是写作,跟我读下去好像也不能学到什么。

那是一段灰头土脸的时光。预设路径被拦腰斩断,“时常被悬在半空的惶恐包围,这种感觉令人沉默,也令人恍惚。”他在一篇文章中写。陈培浩强烈建议他考格非的博士。他从高中就喜欢格非的作品,发邮件咨询,格非回:欢迎报考,不过我们名额有限。格非只招一个博士生。

将近一年,生活枯燥,每天在广州姐姐家与麦当劳间两点一线。在小区外发廊剪头,被问起工作,他说自己是“做淘宝的”。这并非空口撒谎,姐姐那阵子要开网店,他帮忙注册、拍照,一次发朋友圈,被调侃“著名青年作家沦落卖鞋”。

经历了这些不顺后,林培源在学术研究上步入正轨、出了纯文学小说集、有了越来越多的读者,人生向上走,焦虑某种程度上得到缓解。但他知道自己和世界的紧张关系无法完全消除。

北京,《神童与录音机》发布会,林培源与知名作家张楚、阿乙畅聊文学

作家麦家很喜欢他给《人生海海》写的长批评,5月两人在北大新书分享会后相遇,麦家问他:“你以后是想要写小说,还是要做学术?没有人能够两条腿走路,两样都能做得好的。”

学术研究与小说写作能否并行?这是他常面临的质疑。9月,与林培源对谈时,阿乙劝他:“没有必要为所有的人都写上一部评论,作品好的就是好的,坏的就是坏的,就让它过去吧。既然自己有这么好的条件,就认真写自己的东西,早日超过过去的徐志摩,成为未来的格非。”

“我承认我并没有其他一些同行那么巨大的勇气,靠写作支撑生活。我需要有个保护壳让我安身立命。”林培源说。总是有朋友告诉他,他在写作的人里“看起来比较靠谱”,“就是说我特别守时,特别理性,做事情特别有规划,自制力又特别强。”陈培浩相信林培源一定有一个精确的时间表,在强迫症和高度自律的驱使下严格执行每一项安排。林培源确实有这个习惯。本科时他在课业和写作中忙个不停,一个朋友建议他可以用本子记下每天要做的事,他记了整整三本,之后形成自然惯性。

刚过去的9月,日常的学术训练之外,林培源到各地参加新书签售会、接受了数个采访、参加学术会议,除了睡觉所有时间都在做事,“像一个终端机的中枢一样不断地在处理各种信息”。

生活的负担、未来求职的慌张、写作的焦虑、同侪压力,由外而内向他一同施压,“像一个漩涡一样,把你紧紧地裹在里面。”当然,“如果一个作者跟外部世界或者说跟自己内在的紧张的关系完全消除的话,可能就废掉了,他写不出作品。”

在以前的采访里,他曾说,学术让他异化,写小说让他抵抗异化。但欣慰的是,他如今在小说和学术中都找到了快乐。在杜克大学的图书馆偶遇赵树理全集后,他找到了心仪的博士论文研究对象。一年后回国,毅然重新开题。9月,他一篇研究赵树理晚期小说风格的论文在学术会议上获了一等奖。

学院智识让写作者在经验掏空后能再上一步。“如果你没有一个更形而上的、用卢卡奇的话说是一个‘总体性’的东西来照亮你的经验的话,你那点东西写进小说当中是很平庸的。”林培源说。

“他自己就是很好的鉴定师,又师从于当代最有权威和活跃的学者型作家,他对文学的把握和感觉是非常好的。你会觉得一个人如此年轻,又勇敢,文本如此精到。虽然你看他现在好像还没有大的动静,但可以预见到,收获的时候会长出特别茂盛的稻谷。”阿乙评价。

采访前两天,林培源到对外经贸大学讲课,结束后一个本科男生向他表达自己写文章无人看的迷茫,并问他,写小说的原因是什么?如上所见,他是一个态度温和、说话周全的人,但那天他脱口而出:“我的想法很简单,我就是要成为一个很牛的小说家。”