标题

标题

内容

第十届广东省鲁迅文学艺术奖(文学类)获奖作品推介(六)

更新时间:2018-10-23 来源:广东作家网

《寻鹤》

●作者简介

冯娜,1985年出生于云南丽江,白族。毕业并任职于中山大学。中国作家协会会员,广东文学院签约作家。著有《无数灯火选中的夜》、《寻鹤》等诗文集多部。曾获华文青年诗人奖、美国The Pushcart Prize提名奖等奖项。参加二十九届青春诗会。首都师范大学第十二届驻校诗人。

《寻鹤》一书作为“第29届青春诗会诗丛”之一,由谢冕先生作总序。 该书共收录了诗人创作的100余首诗,集中展示了诗人近年来的创作实绩。诗歌内容涉及少数民族文化及其与现代文明的融合和撞击、风物人情、现代生活等等;诗歌不仅发掘日常生活的精妙瞬间,还对自然、历史、生命、时空、人类文明等命题进行了深刻的体察和思考。正如批评家刘波所言,“冯娜的诗有着‘经验自我’的独特视角,她试图借写诗来建构个人的主体性,发现并呈现个人对自身、对他人乃至于对整个世界的深情”,“她的诗不是以女性的直觉,而是以诗人的敏锐在激活我们这个时代的诗性。”冯娜的诗歌从不同角度、层次和视野展现了一个在现代都市生活的白族青年、新时代知识女性的心灵风貌。

●名家点评

在浮躁的社会文化语境中,沉静的书写可以带给诗歌以深度和温度。冯娜是一个融合着沉静与沉思品格的诗人,她的语调是简淡的,然而在简淡的语气下包藏着她对事物悖论性的认识。 ——西南大学教授、诗评家 蒋登科

冯娜的诗歌最鲜明的特点,或许就是存在于她诗歌中对生命的信念。在一个信念溃败的时代,这批有着信念的激情与力量的诗歌,就显得弥足珍贵。 ——中山大学教授、诗评家 谢有顺

在真实与虚化中,我们看到的一切都具有了来自于冯娜个人而又超越了个人的普世性经验。正因如此,冯娜的诗歌语言既带有知性,又带有来自于个人经验的诗歌之真。 ——中国作协创研部研究员、诗评家 霍俊明

听说你住在恰克图

水流到恰克图便拐弯了

火车并没有途经恰克图

我也无法跳过左边的河 去探望一个住在雪里的人

听说去年的信死在了鸽子怀里

悲伤的消息已经够多了

这不算其中一个

听说恰克图的冬天 像新娘没有长大的模样

有阳光的早上 我会被一匹马驯服

我迫不及待地学会俘获水上的雾霭

在恰克图 你的

我多需要一面镜子啊

驮队卸下异域的珍宝

人们都说 骰子会向着麻脸的长发女人

再晚一些 露天集市被吹出一部经书的响动

你就要把我当作灯笼袖里的绢花

拍拍手——我要消失

再拍一拍,我变成灯盏

由一个游僧擎着,他对你说起往生:

水流到恰克图便再也不会回头

你若在恰克图死去 会遇见一个从未到过这里的女人

寻鹤

牛羊藏在草原的阴影中

巴音布鲁克 我遇见一个养鹤的人

他有长喙一般的脖颈

断翅一般的腔调

鹤群掏空落在水面的九个太阳

他让我觉得草原应该另有模样

黄昏轻易纵容了辽阔

我等待着鹤群从他的袍袖中飞起

我祈愿天空落下另一个我

她有狭窄的脸庞 瘦细的脚踝

与养鹤人相爱 厌弃 痴缠

四野茫茫 她有一百零八种躲藏的途径

养鹤人只需一种寻找的方法:

在巴音布鲁克

被他抚摸过的鹤 都必将在夜里归巢

疑惑

所有许诺说要来看我的男人 都半途而废

所有默默向别处迁徙的女人 都不期而至

我动念弃绝你们的言辞 相信你们的足履

迢迢星河 一个人怀抱一个宇宙

装在瓶子里的水摇荡成一个又一个大海

在陆地上往来的人都告诉我,世界上所有水都相通

云南的声响

在云南 人人都会三种以上的语言

一种能将天上的云呼喊成你想要的模样

一种在迷路时引出松林中的菌子

一种能让大象停在芭蕉叶下 让它顺从于井水

井水有孔雀绿的脸

早先在某个土司家放出另一种声音

背对着星宿打跳 赤着脚

那些云杉木 龙胆草越走越远

冰川被它们的七嘴八舌惊醒

淌下失传的土话——金沙江

无人听懂 但沿途都有人尾随着它

接站的母亲

一群人中她的身影最安静

除了出生那一回 我的车次从不早到

每一趟车都掠起一阵风

只有她不被吹拂

远行人都毋须怀揣时钟

命运的特赦是往返于彼此平安的目光

我在车上多站了一会儿

她的头向车道左方微仰着

我想起抵达珠穆朗玛峰的那个黄昏

在那承受亿万年隆越的洪荒

每一块化石都刻满温柔、衰弱、忧惧……

我站在天空底下

一只鹰沉默地飞向旗云

它的心事 我都听见

……

《青苍》

●作者简介

石耿立 ,笔名耿立,中国作家协会会员。2014年第五期《北京文学》封面人物;作品获第四届在场主义散文奖;第六届老舍散文奖,《中国作家》第二届“中山杯”华侨华人文学奖;散文集入围第五届“鲁迅文学奖;获山东省第二届泰山文艺奖”;《缅想的灵地》列《北京文学》评选“2010年中国当代文学最新作品排行榜”;《悲哉,上将军》2010年列《北京文学》评选“2009年中国当代文学最新作品排行榜”;散文多次名列中国散文排行榜前列。

《青苍》是一册散文合集,精选了作者近年创作的27篇历史散文、乡土文化散文。“青苍”是一种借代,历史是汗青色的,而土地是苍黄的。

历史中个体生命和生命里的精神,过往人、事对当下的启迪和召唤,总能引起作者不懈的关注:《缅想的灵地》等历史篇章,都重在以细节挖掘历史,以良知叩问人心,对那些耳熟能详的历史人物,究根家国离乱之际他们的人情人性、道义担当,他们的高尚与卑琐,超拔与游移……力求逼近有血有肉的历史现场;写晚清人物慈悲落寞,幽微处见大义,写他们的际遇、沉浮、人格与气节,发掘出历史不为人细看的侧面。

乡土散文是作者数十年创作生涯的坚守,作者对生于斯长于斯的鲁西南平原,有着透彻骨髓的灵魂触摸与感悟。书中关于乡土的文字是困厄于现代都市文明的作者,对诗意的乡园童年,黄壤平原的风物遗存,故土风物的描摹,且与故土之思合二为一、互相引发;家园是人处世立命之所在,平原深处的父老总会牵动人情感最柔软的部位,写父亲的痛与通达,母亲暮年的无奈,亲情的脆弱与不可靠,有泪水也有鞭痕;田园沦丧令人扼腕,是身为一有良知知识者对故乡失守的深层社会思索。

●名家点评

耿立散文让我有一种更为深刻的体会,那不再是对童年生活美好的回忆,也不是对过去沉重的感喟,而是站在一个高度的视角上,对人生或者生命又多了一层体悟,那是一个达观的文人经岁月打磨后的臻于成熟的境界。长期以来,在我们的评论家和读者之间已经形成了一种正统的文学观念,就是所谓散文,是用于叙事和抒情的具有适度篇幅结构的温和的文体。但耿立的散文不是简单的纪实或者抒情,一味地靠流畅的文字叙事来打动读者。读耿立的散文,你有时候分不清究竟更准确地说是小说还是电影抑或散文,大概是用散文的语言,来构筑小说中扣人心弦的情节,电影中意蕴悠长的镜头吧。这可以说是耿立散文的小说化和电影化。 ——许评

一是细节是耿立思考并关注的,立足细节的物质性或真实性,体察、感悟丰厚的精神,也即历史与精神的兼具与融通,是耿立历史散文写作的基本原则;二是所谓的精神,主要是指立足个体生命、精神(或个体认可的共性价值等)的人文内容。耿立散文追求的是反映历史规律的“铁的事实”,而进一步的追求则是一种悲天悯人的人文情怀。 ——程日同

耿立的乡土文字,美在沉潜,美在对乡土隐性生存内质的精准发现、描述和深刻剖析:关注现实生态:《向泥土敬礼》《谁的故乡不沉沦》《谁删减了黑夜的浓度》《美学格子》,介入现实生活,揭示故乡信仰的悬置、良知的缺失、道德的沦丧:《致不孝之子》《匍匐在土》《宰了他,狗日的》,美在靠近“良善、尊严、诚实、担当、难度、饱满”。耿立用自由不羁、新鲜独到的思想和精神,打着“木镇”石氏印记的书写方式,为当下乡土散文创作注入了强大的活力。“散文的现在时不妨多注入一些钙质,使散文的骨头硬一些,身板直一些”。这种“风骨”之美,比“美文”的闲适、柔弱、轻淡要有价值得多,让我们知道在散文的闲适、驯服之外,还可以有呼喊,有愤怒,有渴望。带给我们的是意想不到的深刻与惊讶。 ——王丽娟

●精华选读

第二天将军死了,他身边倒着一个战士,就是昨晚啜泣的战士,他的镔铁大刀砍翻七个鬼子!

当将军从昏迷中醒来,借着火光,他对身边满面泪水的传令兵说:“军人战死沙场原是本分,没有什么值得悲伤。”然后嘱咐告之母亲不能尽孝,言毕而逝。这不是私人间的话。赵将军临死的话,有一种悲壮,还没有看到敌寇溃败,自己却舍命疆场。风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。

军人是应该战死沙场的,赵登禹将军就是提着脑袋去拼杀的,在中国,从来孝优于忠,忠孝不能两全时,两权相较,大部分国人选择孝,少数人才像岳飞、赵登禹将军那样,对母亲没有尽孝,先去尽忠。赵登禹殉国时,其母年逾七旬,备尝老年丧子之痛;其妻倪玉书时年仅二十七岁,身怀七月身孕,华年丧夫;存世的儿女,其子四岁,其女两岁,尚不解生离死别,即与父亲阴阳暌隔。

今天想象复原将军们的行迹,我热血沸漾,但又怅然若失,日人寇我之时,先是精英卖国,从汪精卫到周作人这样的“五四”文人。

赵登禹将军和他们比起来,是粗人,在民族危如累卵,山河飘摇,一些人物能够自持,已属不易,但也是底线,而赵登禹将军是用一腔子血灌溉脚下热土的。其实,平常岁月,天下是大人物的天下,到了国家不可收拾的时候,才想起兴亡关乎匹夫。如果说赵登禹将军受多少民国的恩泽,那恐怕不会太大,从小颠沛流离,碾转沟壑。但是,他内在的一种心理品性和地域性格规定着他制约着他,这根深蒂固的文化一脉在赵登禹将军的大刀上,也在他的菊花情怀里,熠熠闪烁。

赵登禹将军殉国后,在夜间由北平红十字会草草掩埋,几天后,陶然亭内龙泉寺的僧人们将赵登禹将军的遗体取出,用烈酒和毛巾擦拭将军身上的血痂。那张脸血肉模糊,但赵登禹将军圆目怒睁,那是一张不屈而庄严的脸,在烛光下,凛凛正气呈现在出家人面前。方丈用手为将军合上眼,用一洁白的粗布,覆了上去,棺材上了盖,打下了木钉。和尚们点上了一炷香,插在上头,开始诵经。赵登禹将军被龙泉寺的和尚用柏木棺材在夜间盛殓了,就暂厝于寺内。和尚们崇敬将军伟岸的人格,在以后的日子就一遍又一遍地给棺材上漆,怕棺木朽腐,那棺材后来就变得锃亮逼人。赵登禹将军的棺木在龙泉寺被僧人秘密守护八年,有时和尚说棺木里有大刀的铮铮声、马蹄衔枚疾走的风雨声……佛教没有国界,但和尚有国籍,这些能托死生的大德高僧们,受曹州后生一拜,为将军,也为我们历史的血脉!

……

(节选自《赵登禹将军的菊与刀》

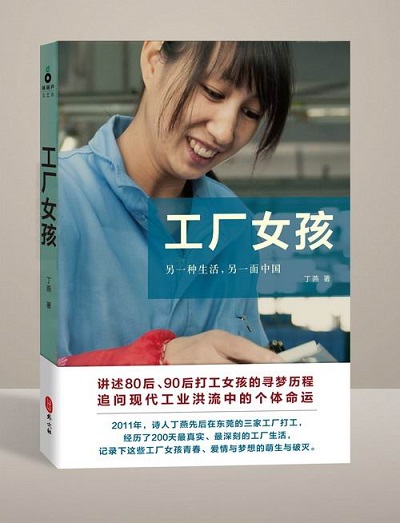

《工厂女孩》

●作者简介

丁燕,女,诗人、作家。上世纪七十年代生于新疆哈密,八十年代开始发表作品,2010年移居广东东莞。出版有《工厂女孩》《工厂男孩》《木兰》《双重生活》《沙孜湖》《和生命约会40周》《第一个365天》《午夜葡萄园》等。作品曾获得鲁迅文学奖提名奖、《亚洲周刊》十大华文非虚构奖、新浪年度“中国十大好书”、文津图书奖、徐迟报告文学奖大奖、百花文学奖散文奖、《中国作家》“鄂尔多斯”文学奖、广东省鲁迅文学艺术奖等。

我希望把东莞更深刻地记录下来,而对这个特定地点和特定时刻的记录,是重要的。当我走进工人租住的瓦房区,穿过摊贩混杂的集市,路过墙面满是裂缝的小楼,发现一丛青草绿焰般燃在半空时,总会被这些具有“舞台效果”的街景,震得双眼圆睁。

是的——东莞不是我的出生地,但我却不能拒斥和漠视它所呈现的全部细节,我无法将自己“孤立”出来。面对新迁地,我既是旁观者,又置身其中,这种既亲切又疏离的观察角度,让我看到的东莞,不同凡响:它既不是城市化程度很高的大都市,也不是沉溺于乡村酣眠的小城市,更不是有着明确中心区的中等城市,它的形态更复杂多样,生活更斑斓紧致,它像一块毛茸茸的生活切片,如果被轻易忽略,那将是作家犯下的巨大错误。

然而,我并不想写一本关于东莞发展的大书,而只是以个人的视角,来平视、体会、接触这个城市,我希望我所写下的不仅仅是街道、小店、大排档、农民房,还有一些更具有物理重量的真实故事,我希望在袒露我的观察的同时,更能有一些事实引起大家的注意,而对某种特定群体的谎言及误解,有所甄别;同时,我希望我的写作是一次审美活动,艺术活动,而不是直接的呐喊,或时事评论。

这样的要求在操作时是自设藩篱。首先,我要写的是真人真事;其次,又不能仅限于一种平铺直叙的报道。我的态度要相对客观,文笔要更严谨,同时,我在说出我所知道的真相时,又不能违背我的艺术本能。

●名家点评

作者丁燕在接近不惑之年去当女工的勇气和坚韧令人敬佩,正是因为有这样长时间的亲身体验,她才对女工的生存状态有了真实、细致、具体的感知,才写出了这部血肉丰满的纪实作品。 ——著名作家周国平

作家丁燕是近几年在非虚构文学创作上成就斐然的作家。她所写的几部非虚构文学作品,既有涉及大自然文学和环境保护重大主题的,如《沙孜湖》,也有从女性角度观察自身和世相的《孕妇周记》等,更有将视线投放到广大新产业打工群体的社会性题材《工厂女孩》和《工厂男孩》,这些构成了她非虚构文学创作的强有力的三大支点。

——著名作家邱华栋

作家丁燕深入东莞的电子厂一线调查青年男工们的日常工作和生活,让我们得以看到在流水线之外这些年轻人与这个时代的关系,以及他们对家庭、爱情、婚姻等内心需求。

——著名评论家王雁翎

●精华选读

定居小镇后,第一次出门买菜,看到莞樟路上穿梭着女工、奔驰着厢式货车,我被震慑得不能动弹,像看一场3D片。

现实中国的巨变,远非书本、影视所描绘的那样,真相是:在中国追求现代化的变革时期,个体的社会地位已发生改变,打工族业已形成特殊的群体形态,这个新型系谱学的建立,已创造出一个新的话语空间,预示着一种社会抗争新蜕体的出现,以及一场自下而上的沉默的社会革命的到来。无视这个群体的出现,将完全不能理解当下之中国。

“有礼貌、诚实、服从,技术熟练……”这样的招工标准下,女工比男工更具优势。

有资料显示:在外出打工的农村劳动力中,女性比例约占百分之八十;而在东南沿海某些轻工业企业中,超过百分之九十的工人,是年龄在二十五岁以下的女性。这个数字的含义是骇人的:它意味着女性群体将挑战现存的城乡二元对立结构,更试图重构国家和社会的关系,还会改变传统的父权制家庭制度,重塑男女性别关系。

决定去工厂打工,是作为新莞人的我,必须要去补的课。

在新疆,我常见到这样的游客:斜倚着一匹白马,站在松树环绕的湖泊前,让别人咔嚓一张照片,以为带走了这里的一切;在东莞,当我从酒吧、餐厅和剧场走出时,我感觉自己就是那愚蠢的游客。那些大理石的地面、水晶灯,它们太干净、优雅,毫无泥腥味,让我觉得,我根本不在东莞,这些被量化的细节,僵硬而跋扈,让我始终在外围,无法摆脱程式化的框架,受它们摆布。

我知道,比任何想象、阅读、泛泛之谈都更强有力的方式就是——将自己的肉身作为楔子,插入生活内部——只有这样,才能彻底挽救自己。有时,把身体交出去,把眼睛、手指和心脏交出去,让它们的触角带回陌生,让记忆以更慢的速度遗忘,也许,是最古老、直接、有效的办法。

当我试图去打工时才发现,我几乎已丧失了这种机会。穿行过“大量招收女普工”的红色横幅,我在警卫室被挡住:只招收18—35岁的女工。我走出贴满广告的小巷,看到有个卖甘蔗的老人正在削皮,他指着一堆甘蔗说:中间的这段最甜,两块,两头的一块。我的心尖一抖。女孩子们的全部青春折合起来,就值两块钱吗?

我终于找到家电子厂,它的最高年限是四十五岁。

进入车间后,我发现生活如此辉煌:它庞大,丰富,令人敬畏;我同时发现,人们对女工的了解少之又少。如果我自己没有动手干那些活,我会把车间想成和办公室差不多的地方,但从车间走出后,我知道,街景下的东莞,是被简约化的东莞,现实的东莞,始在车间里隐而未现。

……