标题

标题

内容

杨争光:与世界对话的方式不存在高低贵贱之分

更新时间:2018-04-26 来源:青年报

对于杨争光,大家最熟知的除了小说之外,还是他参与编剧的《水浒》等电影电视剧。对此,杨争光解释说,他经常会被朋友们“可惜”——可惜,不写诗写小说去了;可惜,不写小说写电影去了;写电视剧就更该“可惜”。不过,在朋友觉得可惜的时候,杨争光说“每一次的‘移位’都是我自愿的选择”。

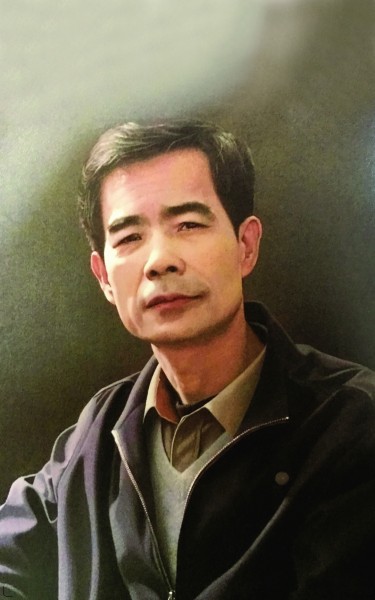

杨争光,诗人、作家、国家一级编剧,曾任深圳市文联副主席。著有《蓝鱼儿》《公羊串门》《老旦是一棵树》《黑风景》《棺材铺》《驴队来到奉先畤》《越活越明白》《从两个蛋开始》《少年张冲六章》等小说,及十卷本《杨争光文集》。是电影《双旗镇刀客》《五魁》《生日》编剧,电视连续剧《水浒传》(央视版)编剧,电视连续剧《激情燃烧的岁月》总策划,电视连续剧《我们的八十年代》总编审。曾获夏衍电影文学奖,庄重文文学奖,《人民文学》小说奖,广东省鲁迅文学艺术奖等。1997年度中国电影华表奖评委,1998年陕西省“十佳电视艺术家”,2015年深圳读书月首届“年度作家”,2015年《时代人物》“中国绅士”。

□本期对谈嘉宾 杨争光

青年报特约对谈人 魏策策

1 艺术是艺术家与世界对话的方式不存在高低贵贱之分。

魏策策:杨老师好,特别高兴能和你聊文学。你最近在编选一系列丛书,比如“当代文学丛书”,包括诗歌、小说、散文等。关于现当代文学经典的选本已经很多,再次重新编选你是基于哪方面的考虑呢?

杨争光:这是正在做的。“始作俑者”是深圳出版发行集团老总尹昌龙博士。大概是因为他“偏爱”我的中篇小说,又因为是文艺批评家,也是出版发行的行家,在几年前就提议我,从写作者和读者的角度,选编一套带有评述的“信得过的”当代中国中篇小说经典,一直没有成为事实。前年,朋友帮我做工作室,我一时心血来潮,就在昌龙博士提议的基础上扩大了范围,选编了两套中国当代文学、两套中国百年文学丛书。选编的都是我认为可以称之为经典的作家作品,今年就可以完成。目标读者是给真正喜欢文学的阅读者。选编原则是不照顾文学史及文学思潮审美时尚的流变,宁有遗珠之憾,绝不滥竽充数。重在文本自在的价值,当然也有“时间”的参照,有我的评介。希望能经得起时间的遴选。

我经常会被朋友们“可惜”——可惜,不写诗写小说去了;可惜,不写小说写电影去了;写电视剧就更该“可惜”。这一次,干脆与“写”没了关系,编书了。在朋友觉得可惜,在我看来却并不是的,每一次的“移位”都是我自愿的选择。

魏策策:的确有点惋惜,不过放大了看,你的重心的每次偏离好像也是历史和命运使然,跨越这么多领域,各有心得,且都成就不凡,但总体还是在文学艺术圈内。你是中国作家中“触电”较早、成果也比较丰硕的作家之一,像《双旗镇刀客》《水浒传》等影视作品都有很大的影响力,现在的公众号“杨争光说”也有相当数量的粉丝,你能说说编剧和作家这种双重身份在你个人写作上的相互作用吗?

杨争光:在写公众号之前,我几乎没写过所谓的散文随笔。

诗与小说都是诗人与小说家与世界对话的方式。电影也是,尤其是剧本写作,不同只在于前者可以完全个人化,后者要顾及“团队”。但团队对剧本写作的影响极其有限。所谓电影的原创性,首先是剧本实现的。如果我的说法成立,艺术是艺术家与世界对话的方式,就不存在高低贵贱之分。即使从审美角度说,也一样的,各有各的审美。作家或者写手需要警惕的是,不把合适诗的东西写成小说或电影,或者不把合适小说的东西写成电影或诗。我们经常拿小说改编的电影与原著对照,大多的情形是,没有原著好。这就证明,所有形式的艺术,都有其不可改编、不可转换性。如果可以转换,原著就会失去它存在的合法性。

还有,艺术史,尤其是文学史已经证明,许多作家或写手,他们不仅是一种审美形式的存在,更是一个文学存在,比如莎士比亚、歌德,比如鲁迅,既是写小说的高手,也是写散文包括随笔的高手。如果没有后来的杂文,鲁迅就不是鲁迅了。他没有文体歧视,且深知不同的文体有各自的审美。当然,他也有能力拥有在各种文体之间游刃的那一支“金不换”的毛笔——我没想和鲁迅攀比。面对鲁迅这样的存在,我完全可以忽略到无,能说的都很具体,也很有限。如果不写电影,我的许多中篇小说很可能是另外的样子。电影剧本的写作对我小说写作带来的影响是始料不及的,我从来没有写电影会“坏”手的惧怕,就像现在写公众号一样,不怕写短文会“坏”手一样。更不以为诗人、小说家比剧作家、短文写手更高级,更具审美价值。

魏策策:不论何种类型的创作归根结底是文字的掌控力和想象力及综合能力的展示,没有高下优劣之分。各种文体你都尝试不少,也写过不少诗。你的诗歌的叙述化特征十分明显,诗歌的隐喻、意象、跳跃节奏的融合十分恰当,你能讲一下叙述化或叙事化的诗歌吗?

杨争光:我从小学到中学,偶尔会写诗,但有意识或者自觉的写作,并不是从写诗开始的,而是戏曲剧本。戏曲剧本不但有场景描述,相当于小说的叙述,更重要的是有对白和唱词,戏曲剧本对白的写作训练应该对我后来的小说写作和影视写作有影响。戏曲剧本中的唱词,既有纯粹抒情诗的元素,又有叙事元素,而叙事元素的比重更大。和西洋歌剧比较,中国戏曲中的唱段兼有宣叙和咏叹的特性。中国戏曲中的唱段即使是纯叙事的,其饱满的抒情则来自于戏曲音乐。

这样的启示和认知,为我后来写诗提供了近似于理性的支持。我写的诗,大多具有叙事和场景元素。在我看来,没有叙事和场景元素的抒情诗,是另一种口号诗。

写诗的实践强化了我的这种认知,我在阅读小说时,经常能感受到伟大的小说家叙事的诗性、对话的诗性、场景的诗性。我甚至认为许多伟大的小说中的诗性比我看到的许多抒情诗更精彩、更有诗意。

魏策策:“长安一片月,万户捣衣声。”这样的场景化和叙事的诗性是中国文化传统中天然遗传的。你的小说中叙述和描写类的语言少而又少,人物的对话占的比重比较大,对话似乎可以说是打开“杨争光范”的一把钥匙了,你的“对话”意识可是根植在思维中的,“对话”体小说甚至是“聊天室”类的小说形式似乎是你的拿手戏,这除过受编剧经验的影响之外,还有什么因素?

杨争光:事实恰恰相反。我写电影完全是受朋友的“怂恿”。朋友的“怂恿”是因为他们认为我的小说具备充足的“对话”和画面感。我说我不会写电影。他们说行的行的一定行,你随便写。于是就写电影了。

在我看来,结构故事、塑造形象、言与行最具说服力,“说”到位了,“行”就可以简洁;“行”到位了,“说”就会成为多余。

对于语言,我喜欢减法。语言的减法和算术的减法不一样,算术的减法其结果是既定的,而语言的减法则有多种可能。我使用减法的原则是:取其“干”而去其“叶”,当然不能一片叶子都不留。去其繁杂的多数,留下我以为合适的一片或几片。我认为,这是精准与生动的表达所必须的。

魏策策:可以感受到你对小说语言的苛刻,这也算是一种“极简主义”吧?

杨争光:我在2005年就开始“谋划”写一个纯粹“对话”的小说。写到十一篇,因为身体和其它原因搁置了,但会完成的,至少也会是一个由短章组成的中篇。也许,我还会写一篇只有“言”而没有“行”的小说。

魏策策:上次谈话,你说“读鲁迅的作品,就把文采忘了”。汪曾祺说过,写小说就是写语言,你的小说语言十分精准干净,有很强的阅读快感,你觉得小说语言怎么样才能抓住读者的心?

杨争光:鲁迅的语言是作为文学的鲁迅的重要元素,且辨识度很高。比如:“从来如此,便对么?”也只有鲁迅有这样的语言、句式。他不但有自己的语言,更有自己的思想,其个性化的语言处理,使语言与思想同时拥有了强劲的生命力。文学史上伟大的作家,往往都会以他们的作品丰富、扩展他们本民族的语言,包括词汇,包括句式,包括表现力,等等。但丁、莎士比亚、福楼拜都是这样的作家。更容易获得读者的应该是富有创造性的语言,而不是陈词滥调。

2 只要生活过的地方,都有故乡的意味,既是地理的也是精神的。

魏策策:故乡对人有生养之恩,每个作家不但有“生”他的血脉之地,也有“养”他的精神之乡,可谓有身,有心,身体的根可能有定数,但精神的根可以很广大。可以说,作家的写作很难离开以“身”为圆心,以“心”为半径的路数,半径越大,作品的格局和容量就越大。乾县大杨乡祥符村是你的家乡,你对“符驮村”进行了审美化的重塑,你笔下的“符驮村”和你有精神上的血缘,你的作品无论是对“符驮村”还是对滋养自己的文化之根都有反思,又不断地用“现代”的精神理念对“符驮村”进行拷问,这种反叛与搏斗的核心是什么?

杨争光:我曾经在另一个场合说到过这个话题。对我来说,有地理意义上的故乡,也有精神意义上的故乡。事实上,我更看重的是精神意义上的故乡。只要生活过的地方,都有故乡的意味,既是地理的也是精神的。对一个居无定所的漂泊者来说,随着生命的成长,就会有一部“故乡史”。在我原点意义上的故乡当然是符驮村,直至现在,我还和它有着无法割裂的血肉联系,至今还参与着我的情感、精神、心理的建构与解构。

符驮村在我的许多作品中,既是一个现实的存在,也是一个虚构的存在。对这样的存在,并不完全是我的人为,有其自然的,难以人为的缘由。我21岁离开符驮村,在山东完成大学学业,然后在天津生活与工作,再之后是西安。有很长的一段时间,我游走在北京和西安之间,我在北京虽然没有工作单位,但有工作,有生活。然后是深圳,到深圳工作与生活之后,我就在深圳和西安、乾县与符驮村游走了。

上述的几个地方对我来说,都有故乡或者家乡的意味。和我相遇的每一个事件都会对我的精神与情感、思想与心理产生影响。而这些影响也会自然的影响到我的写作。

如果说有“反叛与搏斗”的话,更多的是反叛既成的自己,与自己的搏斗。事实上,无论我写“符驮村”的什么,无论我有着什么样的期待,实有的那个符驮村并不关心。但对我来说,作为“故乡”的符驮村,至关重要。故乡是一团意绪,一团情感,更是一个认知的对象,没有认知,意绪和情感很容易被虚饰、美化,“故乡”很容易成为一个被压缩的词。文学要做的,很可能是把这一个压缩的词还原为可信且有质感的形象。一个,或许多个形象。而且,何以成为这样的形象?这应该是至少的吧。每一个形象都应该有它的理由吧?它的历史、它的“文化根系”吧?也应该有它在现实中的被塑与自塑吧?

我们许多书写“故乡”的文字,即使名家的,为什么会同质化到千篇一律?鲁迅的《故乡》、沈从文的“湘西”,为什么又会成为我们的文学经典?原因也许就在于,后者不仅有意绪有情感,有个性化的体味,更有深层的认知。文学意义上的“故乡”,“马贡多”是不是马尔克斯的呢?那一块儿“邮票大的地方”是不是福克纳的呢?和它们相比,依我们文化历史的庞杂与丰富来看,我们的文学还是太过简陋了。

魏策策:关键在于其“故乡”的浓缩性,我曾写过一个短评《地域文学不能画“地”为牢》,说到了当代成功的地域写作,如莫言的高密、梁鸿的梁庄、金宇澄的上海,是实在的故事发生场域,也是作家的精神原乡,是一个杂糅了的当代中国和当代世界。他们的成功在于既定位了自身独特的地理位置和身份个性,又突破了具体的地域,将无形的版图和经验的吸取扩大至中国乃至世界。

杨争光:就是说,要从我们的“故乡”扩展出去。

魏策策:长篇小说结构是个“技术活”,你在小说结构方面构思的独特性,也是少见的,可以叫做“魔方”式结构,比如《少年张冲六章》的六个章节好像六块独立的个体,但一经读者阅读,这六个方块好像有了磁力,之间有着互相牵制渗透的肌理,能迅速聚合成一个完整的整体,每个读者的还原能力不同,阅读体验也会不同。对读者来说,读的过程是一个层层叠加的过程,比常规的讲故事的小说费劲,也极大地调动了读者的思考性阅读拼接体验,这似乎是在小说外形或者形式上的一种匠心,这样的结构小说,唯一目的是为了拒绝“小说故事化”吗?

“魔方”式结构这种形式上的创新似乎随处都可以“剧终”,又随时能有新的生长点,可以不断地重构,这种对小说形式的苛求,和对传统小说“欲知后事如何,请听下回分解”,这样的叙述模式和读者期待是一个颠覆,不满足于讲一个故事,而且尝试挑战新的小说形式,可不可以说这是你的小说读上去比较现代的一个因素?这会不会是形式的游戏?

杨争光:我在《杨争光:文字岁月》里也说过的,对一部小说来说,“最好的结构”就是适合它的结构。条条道路通罗马,但最佳的途径只有一个。就结构来说,小说家要做的就是找到那一条最佳的途径,也就是能够合适地完成创作意图的“结构”。结构不合适,就会影响甚至扭曲小说的表达。因为小说艺术不仅是说故事,不能满足于把要说的说出来就万事大吉。它需要合适它的结构。小说艺术也是结构的艺术。

任何东西都有它的局限性,语言有,故事也有。写《从两个蛋开始》,我曾想用相对独立又能贯通的四个中篇小说来结构。这对我并不困难。但故事比较紧凑的中篇和电影写作的经验告诉我,故事的局限性会使这部小说丧失很多不该丧失的东西。我选择了消解大故事,精织短章的结构方法和叙事策略,使它们不仅能够各自完成它们的使命,又能构成有机的整体。这要比编织一个完整的大故事或几个较大的故事困难得多。有完整故事的大部头,由于故事性的支撑,很容易使作家在叙事中放松警惕,把赘肉当成肌肉,把多余当成必要。短章则不行,必须小心地对待每一个段落,每一句话,哪怕是一个小小的不合适都会很扎眼的。

完成的《从两个蛋开始》是由三十六个短章构成的。它不仅是对“宏大叙事”,也是对“故事”的一次决绝的破坏和颠覆,却并不损伤“故事性”。读者可以从任意一章读进去,也可以按自己的意愿重新“组装”。现实中的历史和时间是有先后顺序的,在小说艺术中,线性的事件是可以回旋缠绕的。

但我确实“无意在文体上标新立异,也没想成为文体型作家”。

3 不管是什么原因导致的暴力行为,艺术家不应该一味地给它奉送花篮。

魏策策:说到写什么的问题,有些作家擅长写爱情,有些擅长写暴力,有些擅长写灾难,不排除部分作家经常会为了吸引眼球而丧失世界观的正向立场,有的甚至赞扬美化一些丑行或暴力,或者说有“暴力”写作情结。我想起看过的一个话剧《爆玉米花》,剧情讲述好莱坞著名导演布鲁斯以拍摄血腥犯罪出名,在他获奖后,几个青少年观众,也是他的粉丝,模仿电影中的血腥场景潜入他家,发生的暴力犯罪惨剧。这部剧给我了很深的震撼,导演和作家一样,都要给人以营养。当然,也不能是一些刻板的教化。但人类的发展需要艺术作为一种潜移默化的精神产品,对丑恶、暴力、复仇等予以理性对待,最起码不能美化变态的趣味。小说遇到这个问题怎么写,你是怎么看的?

杨争光:是人就可能有暴力的冲动,暴力的欲望,但暴力具有破坏性。不管是冷暴力还是热暴力,不管是言语暴力还是行为暴力,不管是个体暴力还是群体暴力,甚或是国家间的战争,它在保护和捍卫正义的同时,破坏性也是显而易见的。伤害生命,残害生命,以及毁灭生命后果也是极其复杂的。暴力并不光鲜。就其本质来说,暴力是黑色的,属于恶的范畴,无美可言。这应该是暴力美学的终结点。

艺术作品中的暴力,给我们的阅读感受,并由此产生的对人性的考量,也是复杂的。在表现生命冲动和张力的同时,也有对生命和人性的戕害。我觉得,艺术家在面对暴力时,是不应该忘记这一点的。不应该止于对暴力的呈现和晾晒,不管是什么样的原因导致的暴力行为,艺术家不应该一味地给它奉送花篮。

我们的文学在面对许多重大主题时,和几百年前我们的先人的认知并没有本质的不同。否则文学是无法和世界沟通的,也无法融入现时代的人类文明。如果说,我们文学的整体水准和世界文学有距离的话,这应当是首要的原因。我们和世界文学的差距,并不在叙述和表达的技术,而在对重大主题的价值判断。伟大的艺术作品都不会止步于对暴力的晾晒,不会一味地给暴力以美丽的光环,不会一味地痛快淋漓,不会一味地欣赏暴力的壮观与宏大、精细与精致。它一定会让我们看见暴力的灰色甚至黑色,也会在黑色中看见应该有的人性的光辉。

以反映战争的文学为例,我们的文学作品无法和雨果的《九三年》、托尔斯泰的《战争与和平》、肖洛霍夫的《静静的顿河》这样的作品处于同一个层级,是因为我们欠缺面对战争的眼界、心界和情怀。

魏策策:作家的职业是特殊的,作家的思想以他的作品为源头会有辐射性,作家应该有写作的伦理感和道德感,自身首先要有对真善美的把握,作品也会光亮起来。说起来,好多人说你的小说是乡村暴力的典型,你怎么看待?

杨争光:是的,但我的原则是,绝不一味地欣赏暴力、赞美暴力,有暴力的来路与去处,在“暴力美学”的范畴之内,但绝不是“暴力美”,或者“美暴力”,这样的东西我连一篇也没有的。

魏策策:和《蓝鱼儿》类似,你的很多小说用奇异的“暴力”不断把读者逗笑,然而就像《从两个蛋开始》里的高选妈一样,笑着笑着,这笑声就越来越沉重,最后于触目惊心中戛然而止。这好比是“无中生有”,看着无事的喜剧,最后变成了巨大的不可忽视的悲怆。比如《万天斗》中踩坏一棵苗,《泡泡》中的跳舞病,《公羊串门》中村长对法律一本正经的施仿,都走向了荒诞。这种“反讽”叙事是对日常性的“模式化”生命和生命时间的再造性复现,有着悲喜剧的力量。

杨争光:司空见惯而不觉其“怪”更具“怪”的力量。荒诞也一样的。荒诞的事实无论多么平淡无奇,都蕴含、掩藏着荒诞的真相,有时候,把事实重复一次,很可能就会显其荒诞之相,反讽之力,平淡也立刻就不再平淡。所以,发现荒诞永远是首先的,然后才有表现,才有反讽。而发现本身就是一种再造。这并不是艺术的专利,历史学对于历史的每一次发现,社会学对社会的每一次发现,相对于已有的认知,都是对历史和社会的一次再造与重构。

魏策策:形式的创新往往是内容倒逼的结果。“历史”是解读你小说的一个关键词,《从两个蛋开始》逼迫我们思考中国、中国人从哪里来,到哪里去这样的问题。从某种程度上,你的这部小说抵达了历史的真实与真相,以文学的方式帮读者挽救了历史遗忘,那么,文学应该如何处理与历史的关系呢?作家把握历史的态度应如何?

杨争光:小说发表和出版时,曾经的名字是《符驮》,出版社觉得这样的书名让读者不知所云,希望能改一个。事实上,第一章里两枚蛋是符驮村新生活的一个开始,后来就这样用了。

就时间而言,“当下”是转瞬即逝的。极端点说,“活在当下”只是我们的一厢情愿。我们很难“活在当下”,更多的是活在历史之中,活在惯性里,活在衔接历史与未来的一个转瞬即逝的夹缝里,是历史遗留和未来收留的一种活物。所谓“活在当下”,永远都是一种即时的应对。即时的应对不可能与经验、习惯无关,当然也有对经验的修正,有挣脱习惯的努力,我们就是这样“活在当下”,从“当下”进入“未来”的。可见,“当下”具有很大的不确定性,而逝去的历史具有相对稳定性,认知历史也就是认知当下,认知历史的真相,也就更可能确定当下的所在。拥有检索历史的能力,不仅是文学的问题,也是政治学、历史学、社会学的问题。拥有检索历史的能力,即使当下的道德教化,才会有质感,才会有的放矢,而不那么的空洞、干瘪、乏力。但我们早就忘了这一点。

魏策策:的确,虽然文学没有能力解决社会问题,而是审美地呈现社会问题,发问精神难题,希望文学唤醒历史,拒绝遗忘。谢谢你,期待下次再聊。

(魏策策,文学博士,陕西省社会科学院副研究员。)