标题

标题

内容

夏和顺:邓一光的战争小说“回归年”

更新时间:2017-12-19 来源:深圳商报

《深圳在北纬 22°27' -22°52'》 邓一光 著海天出版社2012年1月

《你可以让 百合生长》 邓一光 著海天出版社2014年3月

《深圳蓝》 邓一光 著花城出版社2016年6月

中文版《我是太阳》20年出版了9个版本,图为2004年人民文学出版社版本,入选“中国当代名家长篇小说代表作”丛书。 (资料图片)

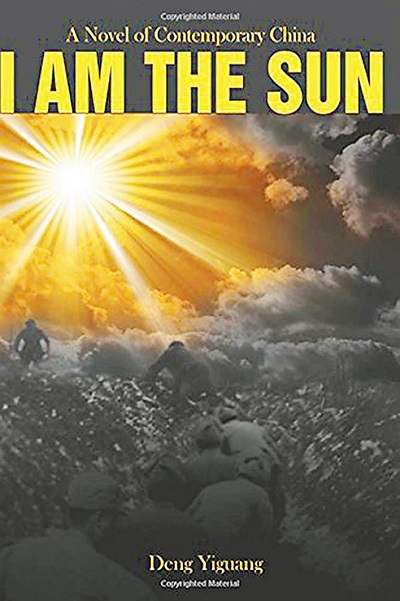

英文版《我是太阳》2017年10月由美国Sinomedia International Group Inc出版集团出版,Evergreen图书有限公司发行。 (资料图片)

▲作家邓一光。(吴忠平 摄)

作为一个曾因“战争小说模式开创者”进入中国当代文学史的作家,邓一光已经11年不写战争,也不写长篇小说了。

定居深圳8年,3部“深圳人系列小说”《深圳在北纬22°27’-22°52’》《你可以让百合生长》《深圳蓝》接连出版,被评论界称为“现象级的深圳书写”,“改写了深圳在中国当代文学版图中的位置”,也颠覆了邓一光自己——从新历史主义小说到都市文学、从英雄到小人物、从现实主义到现代主义,人们一度以为,邓一光不会再写战争了,或者无战争可写了。

最近,蛰居深圳的邓一光,却悄悄完成了他酝酿已久的新长篇。又是一部战争小说,又是50万字的厚重之作。不同的是,在这部讲述“二战”时期香港战事的新作中,邓一光说自己“完全改变了风格”。

这实在令文坛期待。毕竟,他是著名评论家李敬泽眼中“中国当代文学中写战争写得最好的”作家。在“当代战争文学扛鼎之作”的《我是太阳》之后,邓一光又将为文坛贡献一部怎样的战争小说?邓一光回归了,留给读者的疑问却刚刚开始。

2017年之于邓一光,或许将成为战争小说的“回归年”。除了时隔11年再写战争、再次回到长篇小说创作,就在10月份,奠定他文坛地位的战争小说代表作《我是太阳》的英文版在美国亚马逊书店上架;而其战争文学巅峰之作《我是我的神》,也将以4卷本的体量于明年春天由韩国智慧屋出版集团惠江出版社出版。

今年,正好是《我是太阳》出版20周年。这部里程碑式的作品,最早发表在1996年第4期的《当代》上,1997年2月由人民文学出版社初版,20年来出版了包括“中国当代名家长篇小说代表作”“新中国60年长篇名篇典藏”“人民文学奖获奖书系”在内的9个版本,成为常销书。

作为一部文学经典,《我是太阳》20年的接受史是个有趣的话题——

它是模式开创者,在后来的一些中国当代文学(影视)作品中,明显看到“邓一光式”的战场、英雄、军人性格模式的影响,造就了大量模仿和跟风之作。

它至今仍在吸引西方人的目光,美国亚马逊关于英文版《我是太阳》的书评这样评价:“在中国著名作家邓一光的作品中,《我是太阳》是关于中国近现代社会一部颇具影响力的长篇小说。故事发生在第二次世界大战之后的几十年里,这部强有力的文学巨著捕捉到了20世纪伟大时期多样和微妙形式下中国战争的本质和精髓。《我是太阳》是一本独特的书,深刻触及了中华民族的情感及其‘最伟大的一代’的成就。”

最近,邓一光接受深圳商报《文化广场》记者独家访谈,首谈《我是太阳》20年接受史,并首次公开讲述了他刚刚完成的长篇小说新作。

1、西方读者——对20世纪中国历史演变感兴趣

深圳商报《文化广场》:美国亚马逊书评中对《我是太阳》英文版有这样两句评语:“20世纪伟大时期多样和微妙形式下中国战争的本质和精髓”和“触及了中华民族的情感及其‘最伟大的一代’的成就”,这是否代表了西方读者的价值观?

邓一光:西方读者大多坚持个人阅读和阐释权利,兴趣多元,他们有了解中国的兴趣。清王朝闭关锁国近二百年,从十三世纪到今天,能够窥探“神秘东方之国”的读物也就是《马可波罗游记》《大地》《红星照耀中国》《当中国统治世界》寥寥几本,全是西方人的视角。中国对外开放不过四十年,中文图书版权的输出远不及西方作品介绍到中国的种量,主要集中在传统文化、历史、绘画、书法、中医、武术等方面,原创文学特别是长篇作品的品种和印数少之又少,出版商和读者对描写20世纪中国从封建皇权到军阀割据、资产阶级共和、远东最大战场、全面内战和国家统一这样一个根牙盘错历史时代演变过程的“本质和精髓”的作品感兴趣,对“触及了中华民族情感及其‘最伟大的一代’的成就”的作品感兴趣,实属正常。

深圳商报《文化广场》:《我是太阳》被誉为当代战争文学的扛鼎之作,影响了一代作家,在读者中拥有不少拥趸,为何在发表21年之后才出版英文版图书?

邓一光:书出版后,多家海外版权商和我以及出版社接洽过,希望介绍到海外,因为翻译问题、版权问题,出版计划数度停顿,一直到3年前译介工作才开始。

2、美国出版方—— 擅长译介中国现当代文学经典

深圳商报《文化广场》:《我是太阳》由美国Sinomedia International Group Inc出版集团出版,Evergreen图书有限公司发行。美国出版方对它如何评价?

邓一光:Sinomedia International Group Inc 翻译出版过巴金、老舍、茅盾的作品,也是《中国哲学简史》英文版的出版方,吸引他们出版《我是太阳》的主要原因是作品的原创性和文学性。他们给出的评价是,“独特的文学魅力、动人的故事和其中包含的普世情怀”。

深圳商报《文化广场》:整个译介过程是怎样的?

邓一光:翻译流程包括初翻、改稿和定稿。文学翻译的难处在“文学”,语言审美是传译的根本,在这个基础上完成内容和意义的表达。翻译过程中,语言载体转换,原著语言的指义性颠覆掉,需要在另一种语言载体上重新构筑,优秀的翻译作品,其实是一次审美和意义再创作。

3、韩文版《我是我的神》——4卷本大部头明春面世

深圳商报《文化广场》:据闻你的另一部长篇《我是我的神》也入选了中国国家新闻出版总署“经典中国国际出版工程”中的“名家名译系列”图书,80万字的体量,会不会让翻译家望而生畏?

邓一光:韩文版《我是我的神》由韩国汉学家洪淳道先生翻译,韩国智慧屋出版集团出版。洪先生本人是作家,在中国出版过作品,他有丰富的文学翻译经验,但工作量太大,4卷本,翻译工作进行两年了,大概明年春天能出版。

深圳商报《文化广场》:其他语种的翻译是否也在进行中?

邓一光:《我是太阳》的法文版和德文版、《我是我的神》的英文版在进行,主要是翻译问题。西方市场上的很多中国当代文学作品出自初通皮毛的译者之手,难以卒读。优秀的汉学家少,他们手头的工作基本排到几年后了。

深圳商报《文化广场》:能否介绍一下你其他作品译介的情况?

邓一光:《我是太阳》之前,我的作品外文版全是中短篇,英、法、俄、德、日、韩、越几种文字,有十多种。《我是太阳》是第一部英文版长篇。来深圳后写的中篇《你可以让百合生长》《深圳蓝》,短篇《深圳在北纬22°27’-22°52’》《亲爱的,我们去北大》《出梅林关》也被翻译成英语、德语和韩语了。

4、模式开创者——战争不是一种题材,人才是

深圳商报《文化广场》:著名评论家朱向前说:“在邓一光的影响下,出现了石钟山的《激情燃烧的岁月》、柳建伟的《突出重围》、裘山山的《我在天堂等你》和都梁的《亮剑》。”作为模式开创者,你如何看待《我是太阳》给当代战争文学带来的启悟性?

邓一光:新时期以前的作家基本持二元论写作立场,着力于集团与集团、阶级与阶级间的斗争,表现正义非正义的冲突,严重遮蔽了个体生命遭遇。我读到的多数作品只是在类型上做尝试,热衷于对战争本身的拾遗和描摹,本质上没有脱离二元论。《纽约时报》和《读者文摘》曾组织了一次欧洲、亚洲、美洲、大洋洲、非洲百城读者投票,选出了10部读者认可的经典名著,第一部是《战争与和平》,这部书从1805年的俄法战争一直写到1820年的战争。其他九部,《巴黎圣母院》描写了路易十一对流浪汉们的镇压,《红与黑》描写了七月革命前夕的浪潮,《悲惨世界》描写了1793年法国大革命至1832年巴黎人民起义的故事,《安娜·卡列尼娜》的背景是俄土战争,《飘》写的干脆就是美国南北战争中的故事。可是,没有人把它们看成战争文学,可见,文学的主题永远是人。对我而言,战争不是一种题材,而是人物的生存环境、场域、经历和经验。我的故事会泅渡过历史的海洋,以新鲜的艺术形象和真实的细节佐证寻找到典型的人物,记录并叩问人类建立起来的文明城堡的硬伤,这是我写作的动因。

5、《我是太阳》过时了吗——文学的“理想主义”会永恒存在

深圳商报《文化广场》:《我是太阳》曾产生过轰动效应,20年过去了,现在回头来看,《我是太阳》式的理想主义在中国过时了吗?

邓一光:理想主义的本质是对信仰的追求,人们对理想主义的质疑源自对希腊城邦、乌托邦和保守主义的失望,对意义和可能性加以警惕和排斥。可是,你有没有发现,在大多数人的精神堆积层中,即使不相信,却又割舍不掉对理想和信仰的睥睨,表现出欲罢不能的纠结,在实用主义滥觞的今天,这种纠结甚至成为拥有精神性的人类人性完整的有力佐证。研究一下如今仍在和正在影响人类文明发展的那些人们,有几个否认自己的理想主义情结?文学的理想主义包括个体觉醒、生命自我实现、对世界的深刻洞见和悲悯、人类精神品质的塑造等重要内容,相对复杂,会永恒存在。

6、长篇新作——背景是“二战”时期香港那场战争

深圳商报《文化广场》:距离《我是我的神》11年了,很多读者在等待你的新长篇。听说你刚刚完成初稿,是个什么样的故事?

邓一光:关于人恐惧权利的故事,涉及人类的复杂经验,背景是“二战”时期香港的那场战争。

深圳商报《文化广场》:这个视角不仅在学术上边缘,而且切口之小让人惊讶——毕竟,你是以擅长把握波澜壮阔的史诗性故事而被人熟知。为什么对这段历史感兴趣?和你个人生活迁徙带来的变化是否有一定关联?

邓一光:文学没有边缘,也警惕学术思维。1841至1941年的百年间,香港经历了经济上的现代化,成为亚洲地区最重要的经济、法制和自由贸易实体,是中国连接外部世界尤其是欧美最重要的通道。在太平洋战争中,香港并非战略要地,曾有不设防预案,本可以在马尼拉、新加坡等城市陷落后以政权移交的方式易主,战争是在日本政府的“大东亚共荣”和英国政府的“联合王国荣耀”的荒唐理由下爆发的。吊诡的是,战争结束以后,胜利一方的日本和失败一方的英国却双双把这场战争视为不光彩的事情,不愿提及,直到上世纪70年代,日本防卫厅战史研究所整理出一部战史,将香港战役划入长沙战役中,英国政府干脆装聋作哑,闭口不谈。可是,香港战争是香港历史的重大阴影,形成香港品格的一部分,在战争中,超过160万平民聚集在弹丸之地的海岛上,他们的恐惧和死亡难道不是人性“史诗”的一部分?那些恐惧和死亡也是我的。历史的延续是带有一定逻辑的或进化或退化的文明轨迹,人性嬗变的指向在未来,人们费尽心机去质疑它,但它的断裂并不发生在今天,而是发生在过去。如果我没有迁居深圳河北岸,隔着76年的时空与那场战争遭遇,可能这个故事的背景会是另一场战争,但内容不会变。

7、创作过程——我需要回到那个年代

深圳商报《文化广场》:花了多长时间创作?都做了哪些准备工作?字数多少?

邓一光:写作前做了大量背景考察和资料收集。然后,我需要返回那个年代,成为那场战争中的一个生命。去年开始动笔,叙述方法出了问题,停下了。今年3月份重新开笔,8月份结束,50多万字。

深圳商报《文化广场》:有先睹为快的出版界朋友透露,你的新长篇完全改变了风格,气质沉郁、顿挫,如此处理的原因是什么?

邓一光:快乐是作家延续写作的一个动力,它指的不是简单的心理活动,而是对真实世界和未知世界的发现,存在“层级效应”。只是,这一次,我没有想到会经历一场黑暗的地狱之旅。可能读者会觉得我完全改变了风格,但我不得不把地狱经验告诉他们,不得不把人们怎么成为今天的人们的那些事情告诉他们。

8、下一部长篇——是发生在深圳的故事

深圳商报《文化广场》:与其说是人走进了战争,倒不如说是人类的战争情结选择了人、塑造了人、毁灭了人——这是你的战争系列小说反复表达的一个主题。新长篇表达的主题仍然是这个吗?创作风格上,是否构成了你长篇小说写作的又一种新风格?

邓一光:我的确在这部长篇中做了新的样式表达,它完全由第一人称叙述来完成,就是说,故事中的每个人物都以第一视角出现,我认为它就应该是这样。苏美尔史诗《吉尔伽美什与阿伽》中记载了人类最早的战争。公元前30世纪基什国王阿伽向埃勒克国王吉尔伽美什宣战,吉尔伽美什就清楚地知道,他的城邦失去的不只是平静,他的子民失去的不只是农具,但那些子民没有表达的权利。人类在进化的同时拥有了思维能力,也学会了以石为兵,在猎取食物、争夺配偶和居留之地时,欲望和暴力发挥了关键作用。然而,对于个体生命来说,战争剥夺的不仅仅是他们的人身权,还有人格权,它改变和重新塑造了人类的人格原型,形成了更为复杂的文化基因。人类文明的合法性和正当性不是小说家讲述故事的要义,如果不能把个体生命的命运经验和表述还给人物,小说家就应该停止写作。

深圳商报《文化广场》:卡彭特尔说:“当小说不像小说的时候,那就有可能成为伟大的作品,我们的时代,任何一部伟大的小说都是从读者惊讶‘这不是小说’开始的。”听说新长篇对历史的还原“令人发指”,这种“半纪录片式”的写作风格是否代表了你作为作家对待历史的态度?

邓一光:有关香港战役的历史书写不多,叙事都存在历史资料和视角的偏向,夸大或遮蔽了历史中的某些重要史实,以及还原它的可能性,这是我对史料较真的原因。但这不是一次“纪录式”的写作。故事的确做了事件和场景还原,连18天战争的天气我都查了气象记录,然而,在社会环境和文化环境的真实性之外,在战争发动的叙述标签之外,我更在意人物情感的真实性,比如愤怒、憎恨、冷漠、恐惧这些属于人的内在活动的现象和成因,更在意模糊性这种非常形态中表现出来的战争心理追究,这是史学家不会去关注的,应该说,是一次对主流二战史和香港史的颠覆性创作过程。

深圳商报《文化广场》:接下来你会写什么,是否继续深圳题材的小说?

邓一光:我的下一部长篇就是一个发生在深圳的故事。