标题

标题

内容

梁凤莲:我的广州,以及更广大的世界

更新时间:2017-10-12 来源:粤海述评

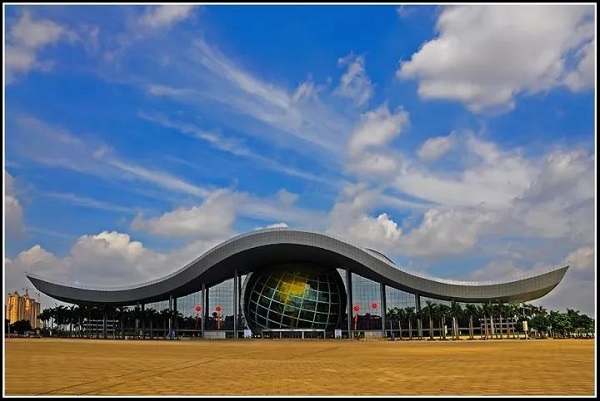

摄影:王长海

面对广州,以及,面对可能触及到的更广大的世界时,我常常自问:存在一种可以循地理而触及的文明血脉吗?存在一种可以用地理来表达的地方文化吗?存在一种可以在时间流变与格物致知的审美中自由转换的日常吗?存在一种既可以观照自我心性、自我趣味,亦能承载文化认同的书写文本吗?

很早以前,我有点不知深浅地认为,这是理所当然的,写作本来就是坦诚地注视你所生活其中的时间和空间,真诚地注视涵蕴其中的文化与历史,就像空气与水源一样,然后敬畏它,进而珍视它。

后来跌跌撞撞的经历中我才领悟到,这过程也不能幸免磨砺与波折、承受与坚守。

摄影:吴晓应

所以,在读到台湾一位小说家的这句话时,如同电流穿越身体,“在某个无知的下午,喊停了一片银杏叶,汗流浃背地钻研把时间喊停的技术。”这是触动,也是我书写广州、书写研究与这个城市有关联的文字的心结,也是内心焦虑纠缠不休的秘密吗?

是的,“我的广州”这样的话题,于我,只要一触及,就像一颗石头投入湖里,就会散荡开来一圈接一圈的涟漪,这也许就是那种血浓于水的故园情怀吧,也许也是没理由消褪的本土意识吧,人在这片土地的滋养下,在一年迭加一年的成长成熟、月复一月的浸润渗泡、四季轮转的世道更迭里,所原该根植的本土立场吧。

在一座城市大的历史背景里,变迁是无常的,可总有很多普通的元素,已经融进了生活里,成为普通人的生活成份之一,比如风俗、习惯,比如起居、饮食,不会轻易消失的,再比如待人接物的情性与方式,总是有着自身的特色与不同,这或许就是文化的力量,和时间、和岁月,和很多人的记忆和情绪融和在一起,无由分说。

确实,无由分说,有些东西在一个人的心底里会一直放着,一直藏在那里,相伴一生。一念所系,那种领受越沉积,就越柔韧,就越绵长,在生存的年轮里一圈圈地缠绕着,怎么都摆脱不掉,就像我们肠胃的好恶,就像一种说不清道不明不关风月的感情,其实就是另一种形式的爱,终其一生我们都在寻找用最好的方式来存放它、来珍惜它,何况这念念不忘的是故园情怀、是随其一起长大一起变化的关于广州这座城市的记忆。

摄影:王长海

我不仅在要留在心里,还要捧在手里,因为这是我的广州、我们所热爱和守望的城市,所念所想所为,只是对它奉还我应有的尊重和爱。这是个人的时间地图与过往相遇的感悟线路,彼此能相握的手,可以让我们抚开漫漫时光中的旧事浮尘,让追溯的脚步回到文化的起点,感受时光之外的“原乡”感动。所有的书写,无非是留驻那些值得挽留的过往,去滋养即将来临的将来。

很多年过去了,再遇张枣的诗,人已经阴阳相隔了,他八十年代的感叹,却一样吻合于我眼下的心绪,这首《秋天的戏剧》是一种预言吗?“一路风尘仆仆,只为了一句忘却的话|贫困而又生动,是夜半星星的密谈者|是的,东西比我们更富于耐心|而我们比别人更富于果敢|在这个坚韧的世界上来来往往|你,连同你的书,都会磨成芬芳的尘埃”。这真的是一种持守的念想,有着多洒脱的赶赴,是的,纵使我的书变成了尘埃,毕竟还曾经芬芳过,这就足够了吗?从人生如寄这个角度来看,这样的通达,也许就真的足够了。

或者我早就被张枣谶言式的抒发所命定,《云天》是他的自况,似乎也有可能是我的自况:“我想我的好运气|终有一天会来临|我将被我终生想象着的|寥若星辰的|那么几个佼佼者|阅读,并且喜爱”。所有的一切是多么偶然,书写是多么偶然,与这座城市的文化的相遇相契是多么的偶然,因为背后的必然,很长一段时间不大为我所知晓所追问。据说,一切早已命定的时候,眼泪已经起程了。直到我在十多年前开始朝这个方向出发。

摄影:吴晓应

所以,我终于在时间的打磨里明白了这种必然,因为我是广州人,因为我热爱这个所生所长一同相守的城市,因为我的内心与状态都是这座城市的氛围气场所孕育所赐予的,我在这里消磨岁月,广州已经成为我的戳记、成为我血性品赋的基因、成为我不再放手的情怀。所以我的书写充满了弥天漫地的情绪,对很多东西的体察,化入的时候是感悟,化出的时候就是情绪了,我只怕我不能周全地去洞察知悉一切。

一个国家总在指认自己文化的根,一个人的书写其实也正是在寻找她的心。

时间的针脚,历史的针脚,需要我们依循着记忆去一一确证,反复不停地穿织,只是为了填补记忆拉扯开的漏洞。一座城市的文化的真相或者命运可能是这样,也可以呈现完全不同的结局。以一种充满着激情的全神贯注的动机去寻索记忆的时候,那种执迷或可能焕发出炽烈与纯洁的光彩,会成为一种能量,通过书写,去守护属于我们的这座城市的记忆。

摄影:王长海

“所有远去的日子都是故乡,往这故乡深处走进去,就能找到熟悉的气味、熟悉的情感和熟悉的朋友”。因为有了这过去,精神和情感才多了温暖和忧伤,多了期待和怀想。这过去可以让人超脱现实世界的一切,也可以暂时地忘却自己,全身心地重返。

然而,时光一去都不复返了,能把握的只是记忆中的蛛丝马迹。庆幸的是,这样也还挺好,写下来的那刻,就像亲手抱住自己以及长辈传递接续过来的那种种过去,完完全全地握在手里,使得笔下的那点诗意不再恍惚。如同是在一个特殊的时间点,捕捉到经历中的某样东西,比如此刻的文字。是的,“你遇见过了,那个东西会像点一炷熏香,一直在你的心里酝着,酿着,它能让所有的平常时候,都飘着这个香气。”

作为守候最重要的手段之一的书写,有时是不可思议的,它重新激活着需要唤醒的记忆,换句话说,记忆就是文化,记忆构成了我们对历史对过去的指认。记忆是一口深井。

摄影:吴晓应

写作是为了回忆吗?不光是为了自我回忆,而是与忘却的痛苦作斗争。因为忘却是绝对的,时间的岁月的覆盖性很强,很多过往的东西很快就没有了任何痕迹,不论在何处,也不论是何人何物。所以,将平面性的“个人情感体验”转换为立体面的富有想像空间的“人性的感情”,这需要一种高度和胸怀,面对历史的、面对文化的、面对个体以及集体的种种记录。抓住了文化的要害,也就抓住了魅力的所在。对一座城市独特的感情,最终是要通过一种共同享有的认同意识,才能凝聚起来。是的,广州的林林总总,衣食住行,有不一样的光彩和魅力。关注和思考,在寻常生活的体验中,探寻城市独特的魅力与韵味,才能挖掘出把握好广州文化千百年来得以衍传至今、得以与众不同的底蕴。

文学的不断改变主要在于真实性概念的不断改变,生活是另一种真实,是真假杂乱和鱼目混珠的。具有真实存在价值的只能是人的精神,只有进入广阔的精神领域,才能真正体验到世界的无边无际。文学的真实应该是连接着过去和未来,而不是一个环境、一段时势的普通故事。文学的现实、文学的真实是一种精神的真实、内心的真实。

摄影:王长海

冥冥中或许注定,广州就是我的书写命运,这座城市的苍桑命运、历史秘密和精神气息,就是我的人文地图,它的精气神韵就深藏在我的骨子里,流贯在我的血液和气质中,并且浸润在我每天的生活、写作、阅读和生息吐纳里,广州,就是我写作的“终极主题”,就是我永不满足和重复书写的“一本书”。理想肯定是折磨人的,对于一个写作者来说,还有比文学更好的精神回馈吗?反正这一切,足够人忙活一辈子了。与其说是信命,不如说是认命。“一切的归来都在先祖的翘望中,一切的离去都在先灵的护佑下。”但愿我的努力和虔诚,能在文字的表白中得到成全。

我的广州,也许关联的是地理上的我的故乡、情感上的家园,或者是灵魂上的歌吟,比较具体,也可能因此而飘忽。因为,事实上,记忆中的那些托付,在坚硬的现实面前,大多已经无迹可寻了,我们只能指望永恒的念想,可能依稀可辨追寻的归路。

摄影:吴晓应

而我的书写,也许更与外面广大的世界有关,我一直记住很多年前我对自己的承诺:可能的话,就走得更远一些吧。所以,这些年我一直不停地行走,今后的那些年,只要有可能我也寄望自己能不断地行走,因为,世界在不断的上路中,总会有可能走向不断的广阔。这样,我的书写才能不断地充满更多的可能性,超脱于局限,超脱于固守,去挑战另一种不可知,让书写的激情与愿望始终丰盈。

一如布罗茨基所说的:“正是极端的主观性、偏见和真正的个人癖好才帮助艺术摆脱了陈词滥调。对陈词滥调的抵抗,就是可以用来区分艺术和生活的东西。”这里的极端主观性、偏见和真正的个人癖好,如果独立地看,多半不会认为是什么值得宣扬的好东西,可它们恰到好处是构成艺术、文学最重要的内在品质。

摄影:王长海

我想,我的主观、偏见、癖好,都无疑是依附于对广州的执迷不悟的表达上,也依附于我在行走过程中的领悟,这由此构成了我的书写历程和创作图谱,并让我重新开启了自己的写作生命,如是,我该是幸运的,也因此让本就无法挣脱的平淡人生得以丰富和充实,得以有滋养灵性的家园和源泉。

一个叫子木的书店员,也是一个诗人说道:“给时光以生命”。那些事物以及那些经历,在时间意义上重组流逝的记忆,在存在意义上投映出珍贵的证据。是的,打开时光这本书,注视人在其中留下的痕迹,里面的每一页都有一个命中注定的我或者我们。作为一个痴迷于书写的人,用书写去传达所亲历过的记忆、想像、、经验、眷恋,或者原因以及力量,无需洞悉,也无需考量自己的生活,只需要接受与理解,然后写下来,这就是生活对于书写的全部意义吧。由此,通过思考肯定着时光,拓宽着生命,并冥冥中也许足以使自己触碰到永恒的神奇力量。

摄影:吴晓应

“唯一真实的乐园是我们已经失去的乐园,唯一有吸引力的世界是我们尚未踏入的世界。”

体验那种已知未知相互交融的奇妙,这同样是我不断地追忆以及行走的动力,好的东西在流逝,得时刻捕捉。此外,书写也是为了更好地去猜想时光赋予每个生命的恒久命题,所收集起来的宝贵的记忆有多重要,可以回到自己视角中的独特世界,回到自己的速度、领受乃至冥想。这就是给时光以生命,时间每时每刻都飞逝不息,而我们要给时光以生命,在思维王国中创造一个永恒王国,在流变中坚守某种不变,这就是任何时代都借此坚韧并强壮的书写的价值与意义。这就是生命,也是记忆,而生命就是我们,是你,是我,是我们聚合、分离、出发、回望的种种。翻开时光的生命之书,记忆就会在此刻脱胎换骨,或者我们的过去、经验,那些埋藏我们内心深处的炽烈而美妙的童话与梦境,都在打开书写的魔瓶时重获新生。

罗伯特▪伯莱的诗,几近是我这本集子写作的道白《这么久你才到来了吗》:多年以后,我向你步行走来。|你说:“这么久你才到来了吗?”|我不能早些时候到来,我破旧的嘴唇|用它海绵状的渴望,吞食那应该种植了的|想念的种子。我睡眠着,|尴尬而困惑。不诚实,我梦见了沙砾。|你悲哀中的眼睛并不发笑。|我说,我在多年以后到来了。

是的,我对广州的书写也是在多年后,在胆怯而又无法抑止的渴望中,终于开始了,也终于把那一而再的被打断重新接续起来,时间苦短,繁杂的干扰又那么多,是时候不能再搁置了,为了一种爱,也是一种愿望,更是一种愿意担承的压力,这是美好的事情,当然也是沉重的事情,能对所爱的人与事,对你所爱的城市和家园,凝视着真心诚意地进行表白,这已经是足够幸运的了。时光之外,躯壳也许不知所踪,而思想与精神却会在它的故园里徘徊,总是美好而又伤痛的爱,总会有有缘的人把这颗心捧起,继续做梦、继续说心里话。是的,对一座城市的认识与热爱,就如同对一个人对一种爱好,唯一的方式,就是不抱索求地去爱、去守候,这是永恒的家园,也是永恒的前行。